1845

L’anno di ripartenza della Cava Romana di Aurisina fu il 1845. Le ragioni di tale riavvio delle attività nascevano da un variegato insieme di elementi che vedevano nel cambio di paradigma gestorio dell’Impero Austroungarico la propria ragione. Sebbene, come detto, l’attività nella Cava Romana di Aurisina non fosse mai cessata del tutto, il desiderio di far ripartire le attività di estrazione in maniera organica e di ri-consolidarle in una società necessitava di un impulso che avesse le proprie radici sia nella domanda di mercato sia nella stabilità politica.

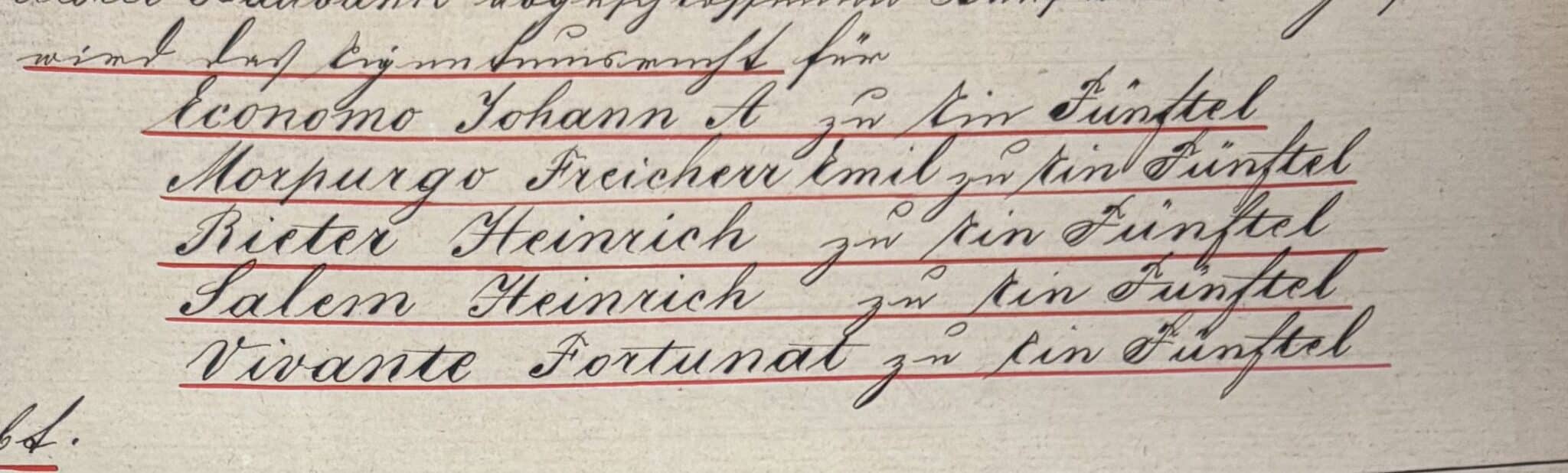

La qualità della Pietra di Aurisina, nel periodo del riavvio dell’attività estrattiva, era nota e la conoscenza della “Cava Romana” da parte non soltanto dei locali ma anche da parte delle élites commerciali di Trieste, racchiudeva in sé il seme della rinascita aziendale. Sebbene a causa della Grande Guerra il nome dell’allora Amministratore Delegato della Società sia andato perduto, grazie a quanto rivenuto, seppur in data più tarda, dall’Impianto del Libro Fondiario, è possibile ricostruire i proprietari dell’attività estrattiva di allora. Tra costoro figurano i nomi di famiglie che furono alla base dello sviluppo economico della città di Trieste nel corso dell’800. Il Libro Tavolare di Trieste, alla data d’impianto nel 1880, sottolinea che i proprietari della Partita Tavolare su cui sorge ancora oggi Cava Romana coi suoi capannoni, fossero le famiglie Morpurgo, Vivante, Salem, Reiter ed Economo. È verosimile però ipotizzare che quella registrazione d’impianto fosse l’esito di una partnership strategica nata diversi decenni prima. Questa ipotesi, pur in assenza di documenti specifici che ne comprovino l’avvio, si basa su una fitta trama di indizi circostanziali che emergono dall’analisi delle relazioni commerciali e familiari delle famiglie triestine più influenti dell’epoca, in origine Morpurgo, Vivante, Salem, Reiter e, successivamente, Economo in seguito al loro arrivo a Trieste negli anni ’70 dell‘800.

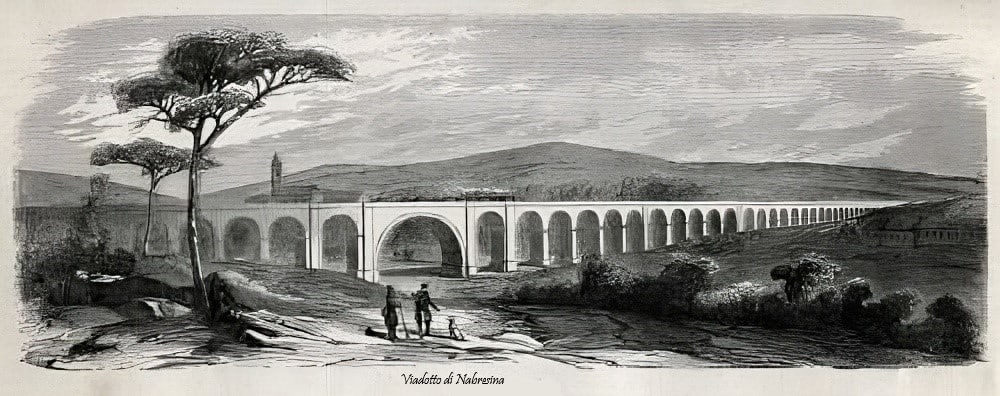

La riapertura su scala industriale della Cava Romana attestata nel 1845 da alcuni elenchi di opere realizzate dall’impresa, fu un evento di portata strategica che si inserì perfettamente nel dinamismo economico dell’Impero Asburgico. In questo periodo, la pietra di Aurisina divenne un materiale di costruzione indispensabile per il vasto progetto di sviluppo infrastrutturale imperiale, in particolare lo fu per la Ferrovia Meridionale che avrebbe collegato Vienna a Trieste. L’investimento in questo settore, quindi, per quelle famiglie, non fu un’attività secondaria, ma forse piuttosto una mossa lungimirante, volta a diversificare i portafogli e a capitalizzare sulle nuove opportunità offerte dal progresso industriale e dalle infrastrutture di trasporto che con il loro sviluppo avrebbero accresciuto le ricchezze delle attività principali famiglie coinvolte. L’ipotesi più plausibile suggerisce che l’investimento avesse un fine prettamente commerciale e di più lungo periodo.

In questo contesto, la comunione di intenti tra le famiglie si manifesta come una sinergia quasi perfetta. Le loro specializzazioni complementari avrebbero permesso di controllare l’intera filiera produttiva. Le famiglie Morpurgo e Salem, con una solida base nel settore bancario e finanziario, avrebbero probabilmente fornito il capitale necessario per un’operazione su vasta scala. Al contempo, i Morpurgo e i Vivante ricoprivano posizioni di vertice nel Lloyd Austriaco e nelle Assicurazioni Generali, il che avrebbe garantito l’indispensabile controllo logistico per il trasporto della pietra verso i mercati imperiali, resi accessibili proprio dalla nuova Ferrovia Meridionale. L’unione di capitali e logistica con la proprietà terriera si realizzò, forse, attraverso la famiglia Reiter, la cui presenza tra gli altri comproprietari della cava è attestata nel 1880.

In questo contesto, la comunione di intenti tra le famiglie si manifesta come una sinergia quasi perfetta. Le loro specializzazioni complementari avrebbero permesso di controllare l’intera filiera produttiva. Le famiglie Morpurgo e Salem, con una solida base nel settore bancario e finanziario, avrebbero probabilmente fornito il capitale necessario per un’operazione su vasta scala. Al contempo, i Morpurgo e i Vivante ricoprivano posizioni di vertice nel Lloyd Austriaco e nelle Assicurazioni Generali, il che avrebbe garantito l’indispensabile controllo logistico per il trasporto della pietra verso i mercati imperiali, resi accessibili proprio dalla nuova Ferrovia Meridionale. L’unione di capitali e logistica con la proprietà terriera si realizzò, forse, attraverso la famiglia Reiter, la cui presenza tra gli altri comproprietari della cava è attestata nel 1880.

I legami che univano queste famiglie andavano ben oltre la semplice partnership d’affari. Essi erano intrecciati in una fitta rete di relazioni familiari e sociali. I matrimoni tra le famiglie Morpurgo e Salem, infatti, erano una prassi comune tra le élite triestine per proteggere e consolidare il patrimonio. Allo stesso modo, le posizioni condivise nei consigli di amministrazione delle aziende più importanti dimostrano una coesione e una visione d’insieme che avrebbero reso naturale la creazione di un consorzio di questo tipo. L’ingresso della famiglia Economo, accaduto in un secondo momento, verosimilmente tra il 1874 (data dell’arrivo della famiglia a Trieste) ed il 1880 (data d’impianto del Libro Tavolare) è plausibile fosse avvenuto grazie ai contatti con la famiglia Reiter, da cui acquistarono, nel 1884, il terreno per costruire il loro palazzo subito davanti alla stazione centrale di Trieste, in Piazza della Stazione, rinominata dopo la Grande Guerra, Piazza della Libertà. La presenza di Economo suggerisce che l’alleanza iniziale si fosse consolidata e allargata nel corso dei decenni, integrando nuovi attori man mano che la loro influenza a Trieste cresceva così come gli affari di queste famiglie.

I legami che univano queste famiglie andavano ben oltre la semplice partnership d’affari. Essi erano intrecciati in una fitta rete di relazioni familiari e sociali. I matrimoni tra le famiglie Morpurgo e Salem, infatti, erano una prassi comune tra le élite triestine per proteggere e consolidare il patrimonio. Allo stesso modo, le posizioni condivise nei consigli di amministrazione delle aziende più importanti dimostrano una coesione e una visione d’insieme che avrebbero reso naturale la creazione di un consorzio di questo tipo. L’ingresso della famiglia Economo, accaduto in un secondo momento, verosimilmente tra il 1874 (data dell’arrivo della famiglia a Trieste) ed il 1880 (data d’impianto del Libro Tavolare) è plausibile fosse avvenuto grazie ai contatti con la famiglia Reiter, da cui acquistarono, nel 1884, il terreno per costruire il loro palazzo subito davanti alla stazione centrale di Trieste, in Piazza della Stazione, rinominata dopo la Grande Guerra, Piazza della Libertà. La presenza di Economo suggerisce che l’alleanza iniziale si fosse consolidata e allargata nel corso dei decenni, integrando nuovi attori man mano che la loro influenza a Trieste cresceva così come gli affari di queste famiglie.

La storia della Cava Romana, qualora il rinvenimento di ulteriori documenti avvalorasse ulteriormente quest’ipotesi sulla proprietà da parte di tali grandi famiglie prima del 1880, riflette un microcosmo economico che ci dipinge un ancora più ricco quadro di un’evoluzione commerciale e relazionale nell’economia e nella società triestina. L’evidenza della proprietà alla data del 1880, seppur non documentalmente retroattiva, rende estremamente verosimile che un simile consorzio di proprietari fosse nato per questi comuni interessi in un periodo precedente. Le famiglie Morpurgo, Vivante, Salem e Reiter, unendo le loro forze, avrebbero davvero potuto proiettare il loro potere dal commercio e dalla finanza all’industria, costruendo un impero economico integrato e lungimirante, il cui fulcro era il controllo della produzione e del trasporto di uno dei materiali più preziosi dell’Impero, ovvero la Pietra di Aurisina con cui il cuore stesso di Vienna sarebbe stato costruito.