1914 – 1918

La storia della Cava Romana di Aurisina durante la Prima Guerra Mondiale è spesso raccontata attraverso il prisma del nazionalismo e dell’irredentismo, che dipingono l’Impero Austro-Ungarico come un occupante che distrusse un bene prezioso. Tuttavia, un’analisi storica più obiettiva e critica rivela una realtà ben più complessa, fatta di stretti legami economici e di una profonda interdipendenza che superava la retorica del conflitto. Tale approccio è in linea con una storiografia che mira a superare le visioni nazionalistiche del Novecento per promuovere una “storia reciprocamente rispettata”.

La storia della Cava Romana di Aurisina durante la Prima Guerra Mondiale è spesso raccontata attraverso il prisma del nazionalismo e dell’irredentismo, che dipingono l’Impero Austro-Ungarico come un occupante che distrusse un bene prezioso. Tuttavia, un’analisi storica più obiettiva e critica rivela una realtà ben più complessa, fatta di stretti legami economici e di una profonda interdipendenza che superava la retorica del conflitto. Tale approccio è in linea con una storiografia che mira a superare le visioni nazionalistiche del Novecento per promuovere una “storia reciprocamente rispettata”.

Prima della guerra, la cava non era semplicemente un’azienda locale; era la “maggiore Azienda marmifera dell’Impero” e un pilastro fondamentale dell’economia imperiale. La sua produzione di pietra e marmo, rinomata a livello internazionale, trovava i suoi mercati più importanti nella capitale Vienna e a Budapest. Questo legame commerciale duraturo, favorito anche dalla costruzione della Ferrovia Meridionale nel 1857, aveva creato una simbiosi tra l’Impero e la Cava Romana: l’uno forniva una domanda costante e sicura per il suo rinnovamento architettonico e urbano, l’altra garantiva un’offerta di alta qualità, priva di concorrenza estera data l’unicità del giacimento.

Un contesto, tuttavia, caratterizzato da significative tensioni sociali, come evidenziato dal grande sciopero degli scalpellini che si svolse tra il novembre 1904 e l’aprile 1905, coinvolgendo migliaia di lavoratori. Il mantenimento dei legami con i principali clienti imperiali era, per la società che la gestiva, una questione di pragmatismo economico e continuità di mercato oltre che affiliazione culturale.

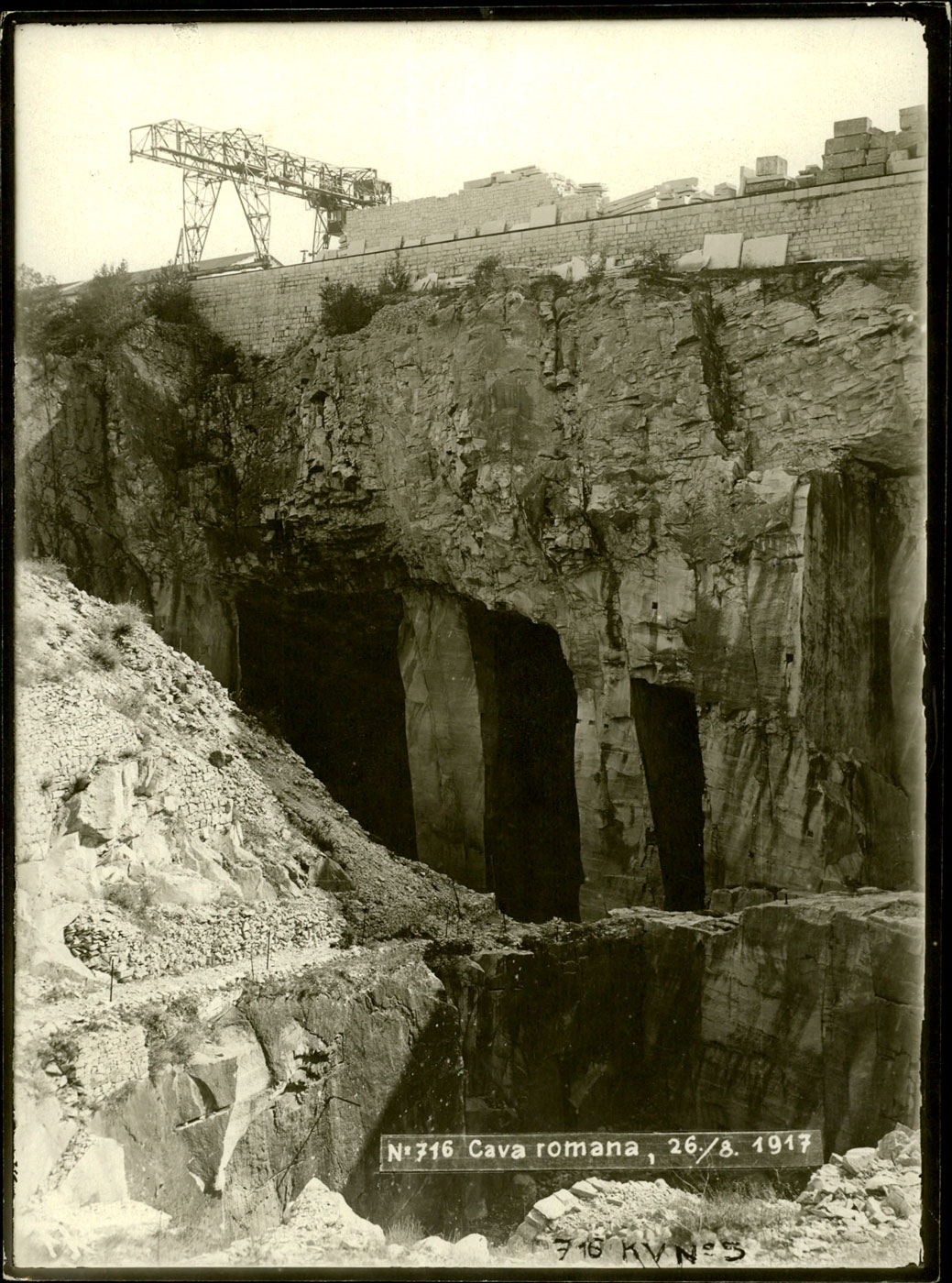

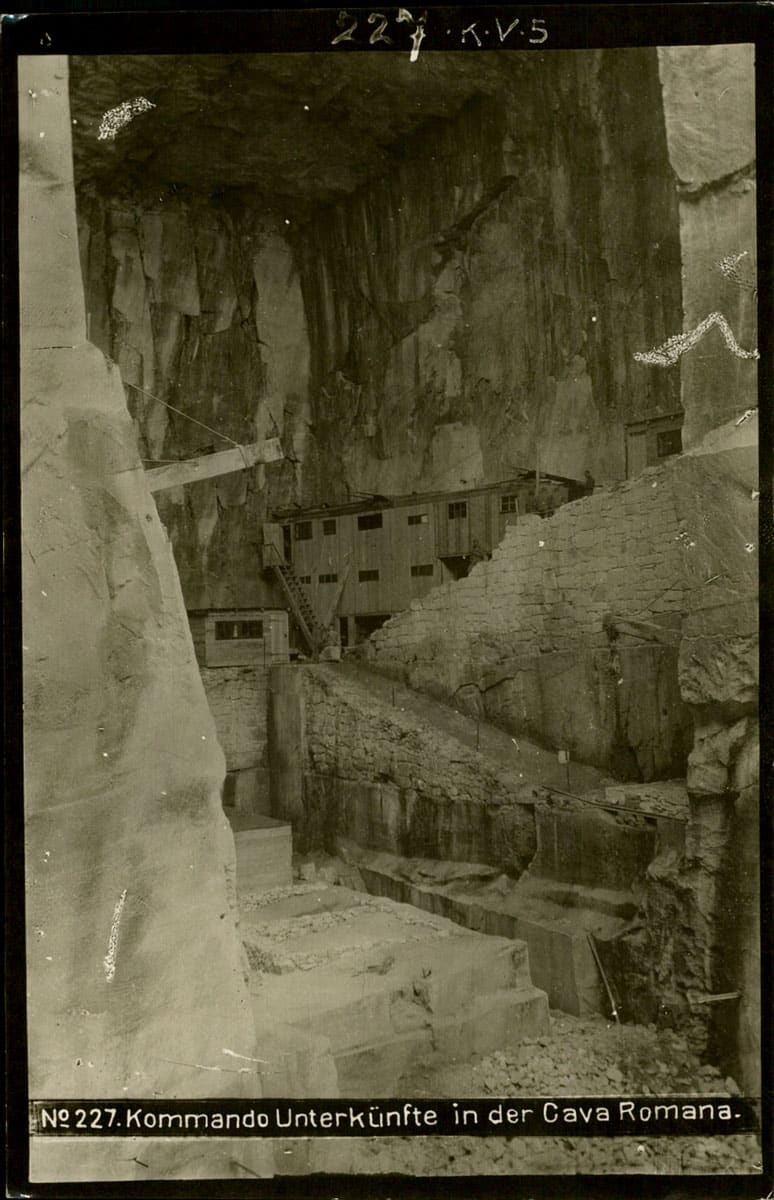

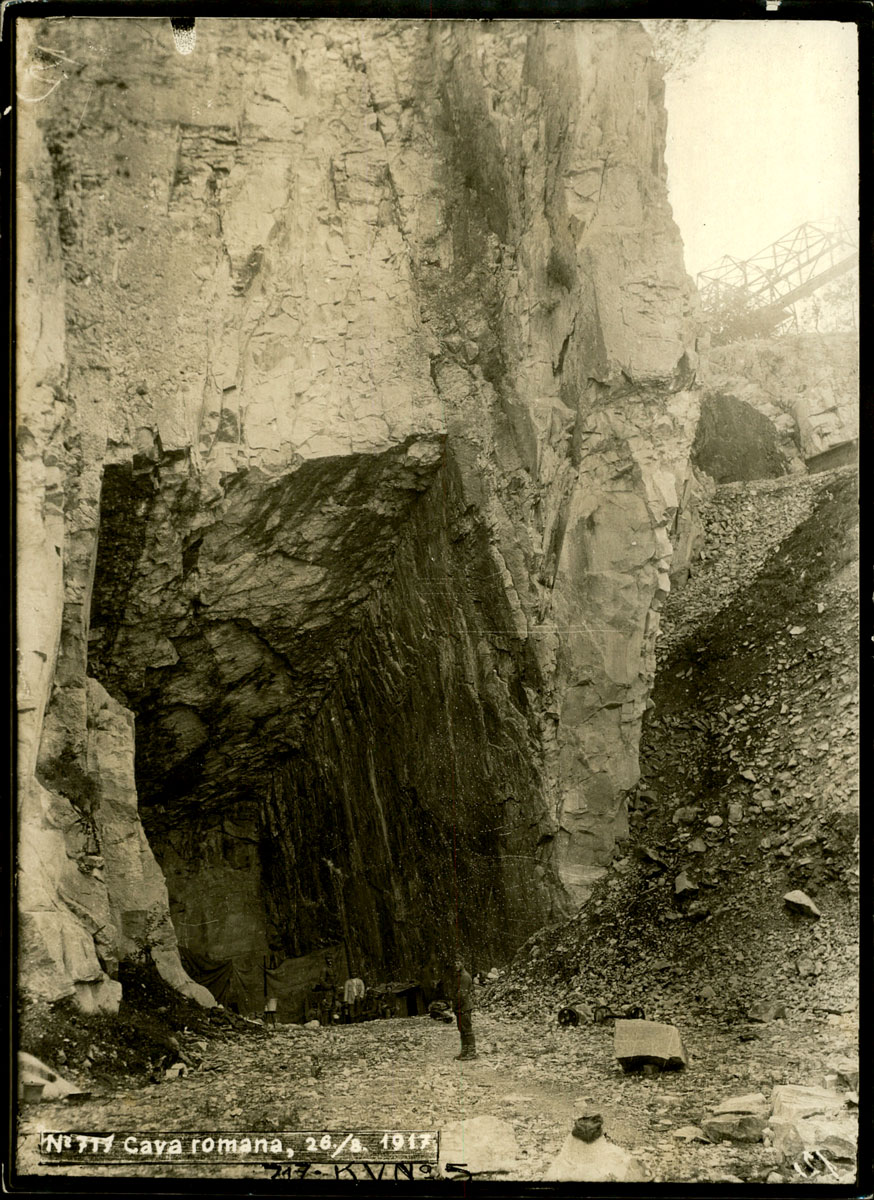

Quando nel 1915 il fronte di guerra si spostò in prossimità della cava, essa si trasformò da asset economico a risorsa militare di prim’ordine. L’esercito austro-ungarico non si limitò a occupare il sito, ma lo integrò nella propria rete difensiva, consapevole del suo valore strategico. La cava si trovava infatti in una posizione nevralgica, tra capisaldi difensivi fondamentali per le linee austro-ungariche come il Monte Ermada (quota 323) e il promontorio Bratina (quota 28). Le ampie e solide gallerie sotterranee divennero un rifugio naturale contro i violenti bombardamenti italiani, offrendo un riparo sicuro per le truppe e per le infrastrutture logistiche. L’Impero installò all’interno delle gallerie una base militare e persino una palazzina su tre piani, un chiaro segnale di come il sito non fosse visto come un semplice campo di battaglia, ma come una risorsa da sfruttare e preservare. Contemporaneamente, il piazzale della cava fu utilizzato per posizionare batterie antiaeree, proteggendo non solo la cava stessa, ma anche le retrovie e le vie di comunicazione essenziali per il fronte.

Un contesto, tuttavia, caratterizzato da significative tensioni sociali, come evidenziato dal grande sciopero degli scalpellini che si svolse tra il novembre 1904 e l’aprile 1905, coinvolgendo migliaia di lavoratori. Il mantenimento dei legami con i principali clienti imperiali era, per la società che la gestiva, una questione di pragmatismo economico e continuità di mercato oltre che affiliazione culturale.

Quando nel 1915 il fronte di guerra si spostò in prossimità della cava, essa si trasformò da asset economico a risorsa militare di prim’ordine. L’esercito austro-ungarico non si limitò a occupare il sito, ma lo integrò nella propria rete difensiva, consapevole del suo valore strategico. La cava si trovava infatti in una posizione nevralgica, tra capisaldi difensivi fondamentali per le linee austro-ungariche come il Monte Ermada (quota 323) e il promontorio Bratina (quota 28). Le ampie e solide gallerie sotterranee divennero un rifugio naturale contro i violenti bombardamenti italiani, offrendo un riparo sicuro per le truppe e per le infrastrutture logistiche. L’Impero installò all’interno delle gallerie una base militare e persino una palazzina su tre piani, un chiaro segnale di come il sito non fosse visto come un semplice campo di battaglia, ma come una risorsa da sfruttare e preservare. Contemporaneamente, il piazzale della cava fu utilizzato per posizionare batterie antiaeree, proteggendo non solo la cava stessa, ma anche le retrovie e le vie di comunicazione essenziali per il fronte.

La distruzione e la rovina economica della cava descritti dai testi del dopoguerra non furono il risultato di una volontà distruttiva da parte dell’Impero, ma piuttosto una conseguenza diretta e tragica del conflitto. La cava, trovandosi in prima linea, divenne inevitabilmente un bersaglio. Le fonti testimoniano i “tiri aggiustati dalle artiglierie italiane”, i bombardamenti aerei e persino il vandalismo prima legato alle necessità dell’esercito che difendeva il territorio e poi legate alle spoliazioni subite dai profughi rientrati ad Aurisina nel 1918 che approfittarono di una società che non aveva più strumenti per difendersi. Dal punto di vista della società che la gestiva, la scelta di collaborare con l’Impero era inoltre dovuta al mantenimento del legame con i suoi principali clienti, le grandi città imperiali.

Quella della Cava Romana di Aurisina durante la Prima Guerra Mondiale non è quindi solo una storia di una sopravvivenza durante un conflitto, ma una dimostrazione di come la geografia e l’economia possano influenzare le dinamiche belliche e le realtà economiche di un’azienda. La cava, con il suo marmo pregiato, divenne un simbolo del profondo interesse strategico che l’Impero Austro-Ungarico aveva nel mantenere il controllo sulle proprie risorse vitali trasformando un’azienda in uno strumento nevralgico sia della difesa territoriale e sia del desiderio, irrealizzatosi poi, di ripartenza postbellica.

La distruzione e la rovina economica della cava descritti dai testi del dopoguerra non furono il risultato di una volontà distruttiva da parte dell’Impero, ma piuttosto una conseguenza diretta e tragica del conflitto. La cava, trovandosi in prima linea, divenne inevitabilmente un bersaglio. Le fonti testimoniano i “tiri aggiustati dalle artiglierie italiane”, i bombardamenti aerei e persino il vandalismo prima legato alle necessità dell’esercito che difendeva il territorio e poi legate alle spoliazioni subite dai profughi rientrati ad Aurisina nel 1918 che approfittarono di una società che non aveva più strumenti per difendersi. Dal punto di vista della società che la gestiva, la scelta di collaborare con l’Impero era inoltre dovuta al mantenimento del legame con i suoi principali clienti, le grandi città imperiali.

Quella della Cava Romana di Aurisina durante la Prima Guerra Mondiale non è quindi solo una storia di una sopravvivenza durante un conflitto, ma una dimostrazione di come la geografia e l’economia possano influenzare le dinamiche belliche e le realtà economiche di un’azienda. La cava, con il suo marmo pregiato, divenne un simbolo del profondo interesse strategico che l’Impero Austro-Ungarico aveva nel mantenere il controllo sulle proprie risorse vitali trasformando un’azienda in uno strumento nevralgico sia della difesa territoriale e sia del desiderio, irrealizzatosi poi, di ripartenza postbellica.