II sec. a.C.

La datazione precisa dell’apertura della Cava Romana di Aurisina è un tema complesso che si perde negli anfratti della storia. Purtroppo a causa dell’assenza di fonti storiche dirette o di iscrizioni inaugurali, l’avvio delle attività di escavazione deve essere ricostruito attraverso un’analisi incrociata delle testimonianze archeologiche ed epigrafiche.

Da questo esame emergono due ipotesi principali, entrambe credibili, che collocano l’inizio dello sfruttamento in momenti diversi ma strettamente legati all’espansione romana nell’alto Adriatico.

La datazione più comunemente accettata e prudente fissa l’inizio dell’estrazione su larga scala al I secolo a.C. Questa tesi si fonda su prove archeologiche inoppugnabili: alla fine di questo secolo, il calcare di Aurisina era già il materiale d’elezione per la monumentalizzazione di Aquileia e per la costruzione di opere pubbliche cruciali come le mura di Tergeste, erette per volere di Ottaviano tra il 33 e il 32 a.C.. L’impiego massiccio in contesti così importanti e datati con certezza dimostra che, in quel periodo, la filiera produttiva – dall’estrazione al trasporto via mare – era non solo attiva, ma pienamente operativa e organizzata su scala industriale.

Tuttavia, un’ipotesi più articolata ed oggi molto accreditata, retrodata l’inizio delle attività estrattive almeno al II secolo a.C., in diretta connessione con la fondazione della colonia di Aquileia nel 181 a.C. Questa interpretazione si basa su una lettura più geopolitica che strettamente materiale, suggerendo che l’apertura di un bacino estrattivo in un territorio carsico non ancora del tutto pacificato non fu un semplice atto economico. Appare piuttosto come una chiara manifestazione del potere di Roma, legata alla necessità di consolidare il proprio dominio nella zona. Lo sfruttamento di una risorsa così importante come il marmo di Aurisina presupponeva infatti un sufficientemente solido controllo del territorio circostante visto che la cava distava 30km dalla colonia ed era uno dei presupposti essenziali per assicurarsi i materiali necessari alla propria crescita monumentale. Per “fondazione di Aquileia”, del resto, non si intende il primo insediamento, ma la cosiddetta deductio ovvero un processo urbanistico pianificato dal Senato volto a consolidare giuridicamente una realtà preesistente. Uno dei passaggi chiave della deductio era il tracciamento del sulcus primigenius, un solco sacro che segnava il perimetro dove avrebbero avuto il via i lavori di edificazione delle mura in pietra della città (a rito concluso). È quindi estremamente ragionevole presupporre che una fonte di approvvigionamento stabile per la pietra, come la Cava Romana di Aurisina, fosse già accessibile e ben operativa prima di quest’atto fondativo e ciò rende la datazione al II secolo a.C. del tutto plausibile.

Ulteriore fulcro del dibattito risiede anche nell’analisi dei più antichi manufatti lapidei di Aquileia. In passato, alcuni studiosi sostenevano che i primi monumenti fossero realizzati in arenaria o in pietre istriane importate via mare, proprio perché il controllo sull’entroterra carsico, nel confronto, non era ancora così ben consolidato. Le moderne analisi archeometriche, però, hanno ribaltato questa visione e studi petrografici su numerose stele e are funerarie aquileiesi, anche molto antiche, hanno confermato che il materiale utilizzato è proprio il Marmo di Aurisina. Questo dato è cruciale: l’epigrafia funeraria, con la sua vasta e continua domanda, fu uno dei sicuri motori economici delle cave. La presenza del calcare locale fin dalle prime fasi della produzione epigrafica aquileiese suggerisce quindi che lo sfruttamento dei giacimenti iniziò ben prima del I secolo a.C. ponendo in quel periodo la fondazione della nostra Cava Romana.

FONTI

https://www.fondazioneaquileia.it/files/allegati/aquileia_citta_di_frontiera.pdf

https://museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/06/1sulcus-1.pdf

https://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=1833

L’impresa di Aurisina si configurava dunque come un’operazione già allora molto probabilmente privata, come realtà che affiancava le grandi concessioni prima repubblicane e poi imperiali site nelle varie parti sottoposte al dominio di Roma, rispondendo a una domanda di mercato locale e sovraregionale. Il successo di tale iniziativa era intrinsecamente legato a un fattore logistico determinante: la vicinanza alla costa. Sebbene non vi siano prove archeologiche della leggendaria galleria di collegamento con il mare, la prossimità al litorale era un vantaggio strategico incalcolabile, che permetteva di abbattere i costi proibitivi del trasporto terrestre a favore di quello marittimo, più economico ed efficiente. Tramite le vie d’acqua, i massicci blocchi di calcare di Aurisina, apprezzato per compattezza e durabilità, potevano raggiungere agevolmente i grandi cantieri di Aquileia e delle altre città adriatiche, alimentando la loro crescita monumentale. Le ville di Aurisina, in definitiva, appare improbabile che fossero solo semplici residenze rurali, bensì appare decisamente più concreto che fossero i centri nevralgici di una più sofisticata filiera produttiva, che dimostrano la capacità imprenditoriale dell’élite romana di diversificare i propri investimenti e di applicare un modello gestionale razionale ed efficiente, quello della villa, per trasformare le risorse geologiche del territorio in un potente motore di ricchezza, prestigio e potere.

L’impresa di Aurisina si configurava dunque come un’operazione già allora molto probabilmente privata, come realtà che affiancava le grandi concessioni prima repubblicane e poi imperiali site nelle varie parti sottoposte al dominio di Roma, rispondendo a una domanda di mercato locale e sovraregionale. Il successo di tale iniziativa era intrinsecamente legato a un fattore logistico determinante: la vicinanza alla costa. Sebbene non vi siano prove archeologiche della leggendaria galleria di collegamento con il mare, la prossimità al litorale era un vantaggio strategico incalcolabile, che permetteva di abbattere i costi proibitivi del trasporto terrestre a favore di quello marittimo, più economico ed efficiente. Tramite le vie d’acqua, i massicci blocchi di calcare di Aurisina, apprezzato per compattezza e durabilità, potevano raggiungere agevolmente i grandi cantieri di Aquileia e delle altre città adriatiche, alimentando la loro crescita monumentale. Le ville di Aurisina, in definitiva, appare improbabile che fossero solo semplici residenze rurali, bensì appare decisamente più concreto che fossero i centri nevralgici di una più sofisticata filiera produttiva, che dimostrano la capacità imprenditoriale dell’élite romana di diversificare i propri investimenti e di applicare un modello gestionale razionale ed efficiente, quello della villa, per trasformare le risorse geologiche del territorio in un potente motore di ricchezza, prestigio e potere.

È in questo scenario che si inserisce la filiera produttiva della Cava Romana di Aurisina, un’impresa che, come suggeriscono i ritrovamenti archeologici, era già organizzata su scala industriale e con un modello gestionale sofisticato. È possibile pertanto ipotizzare con verosimiglianza il processo che portò la Pietra di Aurisina fino ad Ateste. La commessa non fu una semplice transazione di materiali, ma molto più probabilmente un negoziato tra élite. I magistrati di Ateste, o alternativamente un ricco patrono locale inserito nella Amministrazione della

È in questo scenario che si inserisce la filiera produttiva della Cava Romana di Aurisina, un’impresa che, come suggeriscono i ritrovamenti archeologici, era già organizzata su scala industriale e con un modello gestionale sofisticato. È possibile pertanto ipotizzare con verosimiglianza il processo che portò la Pietra di Aurisina fino ad Ateste. La commessa non fu una semplice transazione di materiali, ma molto più probabilmente un negoziato tra élite. I magistrati di Ateste, o alternativamente un ricco patrono locale inserito nella Amministrazione della  Una volta siglato l’accordo, si attivava una complessa catena logistica. Le squadre di

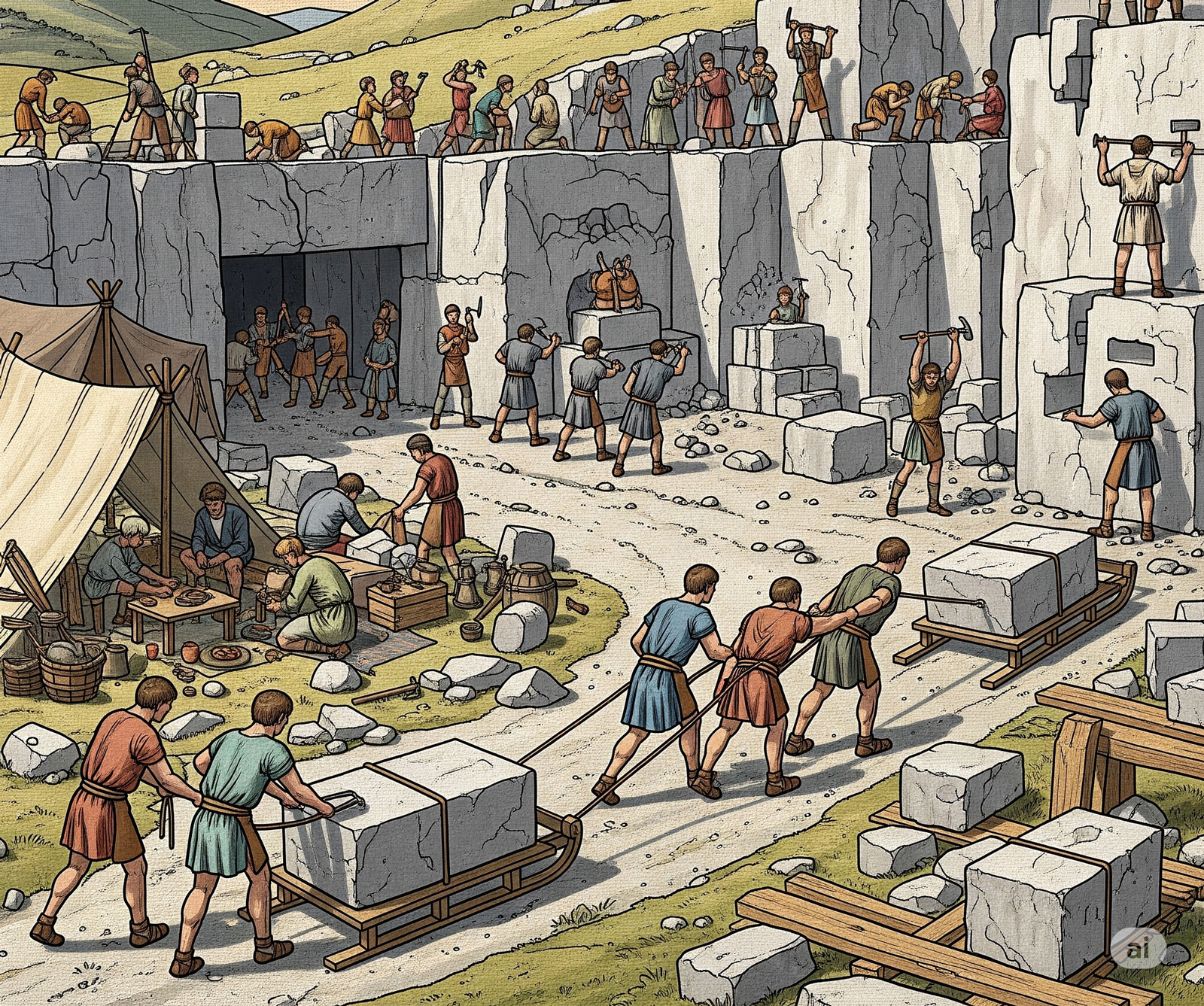

Una volta siglato l’accordo, si attivava una complessa catena logistica. Le squadre di

L’identità e il prestigio di questo complesso monumentale sono indissolubilmente legati alla scelta dei materiali da costruzione. L’impiego della pietra locale è una costante dell’architettura romana a Tergeste, ma si osserva una chiara gerarchia che privilegiava la Pietra di Aurisina per le opere di maggior rilievo strutturale e simbolico sulle altre pietre sia per le proprietà fisico-meccaniche, come l’elevata resistenza alla compressione, all’usura e al gelo, unite a un basso coefficiente di imbibizione, sia per il colore chiaro e la sua pasta che lo rendevano il materiale ideale per la costruzione di edifici duraturi e di prestigio.

L’identità e il prestigio di questo complesso monumentale sono indissolubilmente legati alla scelta dei materiali da costruzione. L’impiego della pietra locale è una costante dell’architettura romana a Tergeste, ma si osserva una chiara gerarchia che privilegiava la Pietra di Aurisina per le opere di maggior rilievo strutturale e simbolico sulle altre pietre sia per le proprietà fisico-meccaniche, come l’elevata resistenza alla compressione, all’usura e al gelo, unite a un basso coefficiente di imbibizione, sia per il colore chiaro e la sua pasta che lo rendevano il materiale ideale per la costruzione di edifici duraturi e di prestigio.

Tale posticipazione cronologica implica una radicale riconsiderazione della sua funzione originaria. Venuta quindi meno l’ipotesi di un suo ruolo difensivo, l’arco è più plausibile possa essere interpretato come un

Tale posticipazione cronologica implica una radicale riconsiderazione della sua funzione originaria. Venuta quindi meno l’ipotesi di un suo ruolo difensivo, l’arco è più plausibile possa essere interpretato come un

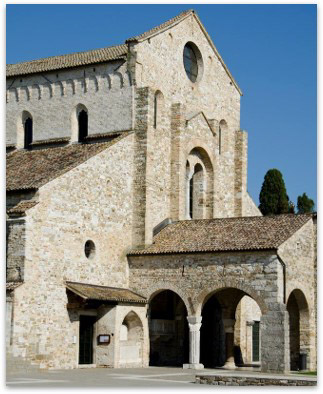

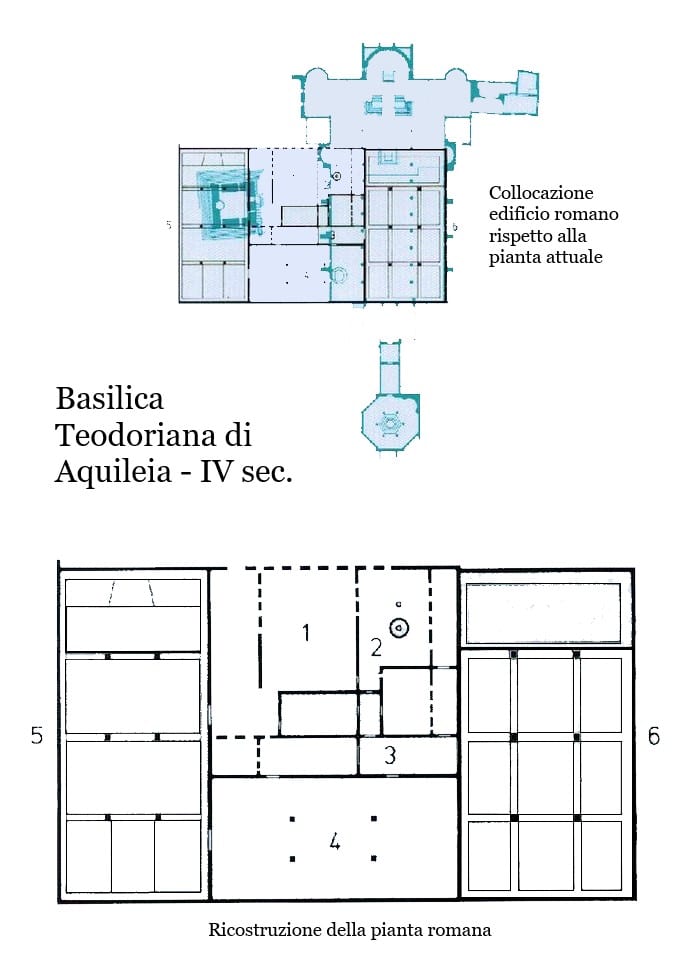

Tuttavia, per gli elementi strutturali cruciali, ovvero lo scheletro portante destinato a garantire la stabilità e la durata dell’intero complesso, i costruttori operarono una scelta deliberata e differente. Per queste parti fondamentali investirono in un materiale solido, durevole e di nuova estrazione: la Pietra di Aurisina. Essa fu impiegata per il nucleo delle murature portanti e per elementi funzionali di pregio, a dimostrazione che non era considerata un materiale tra tanti, ma l’unico in grado di assolvere alla funzione ingegneristica più critica. Tale scelta mirata rivela una chiara distinzione tra l’efficienza costruttiva e la ricerca della perennità, affidando alla Pietra di Aurisina il compito di incarnare l’ideale di stabilità eterna che il progetto basilicale intendeva rappresentare.

Tuttavia, per gli elementi strutturali cruciali, ovvero lo scheletro portante destinato a garantire la stabilità e la durata dell’intero complesso, i costruttori operarono una scelta deliberata e differente. Per queste parti fondamentali investirono in un materiale solido, durevole e di nuova estrazione: la Pietra di Aurisina. Essa fu impiegata per il nucleo delle murature portanti e per elementi funzionali di pregio, a dimostrazione che non era considerata un materiale tra tanti, ma l’unico in grado di assolvere alla funzione ingegneristica più critica. Tale scelta mirata rivela una chiara distinzione tra l’efficienza costruttiva e la ricerca della perennità, affidando alla Pietra di Aurisina il compito di incarnare l’ideale di stabilità eterna che il progetto basilicale intendeva rappresentare. Il caso per l’attribuzione alla Cava Romana si costruisce su tre pilastri fondamentali quali il Precedente Storico, che aveva già visto nella Pietra di Aurisina il “materiale d’elezione” per tutte le grandi opere pubbliche e monumentali di Aquileia (dai propilei del I secolo d.C. agli edifici del foro ed alle mura cittadine); la Capacità Logistica, legata da un lato al quantitativo di materiali necessari ed alla presenza di una sola realtà produttiva nel territorio circostante in grado sia di sostenere una simile domanda, sia un’organizzazione logistica efficiente che includeva il trasporto via mare; ed infine, l’Evidenza Materiale, legata da un lato alle caratteristiche geomorfologiche della Pietra di Aurisina e dall’altro alla capacità, documentata, della cava di estrarre blocchi di grandi dimensioni adatti a un’architettura monumentale.

Il caso per l’attribuzione alla Cava Romana si costruisce su tre pilastri fondamentali quali il Precedente Storico, che aveva già visto nella Pietra di Aurisina il “materiale d’elezione” per tutte le grandi opere pubbliche e monumentali di Aquileia (dai propilei del I secolo d.C. agli edifici del foro ed alle mura cittadine); la Capacità Logistica, legata da un lato al quantitativo di materiali necessari ed alla presenza di una sola realtà produttiva nel territorio circostante in grado sia di sostenere una simile domanda, sia un’organizzazione logistica efficiente che includeva il trasporto via mare; ed infine, l’Evidenza Materiale, legata da un lato alle caratteristiche geomorfologiche della Pietra di Aurisina e dall’altro alla capacità, documentata, della cava di estrarre blocchi di grandi dimensioni adatti a un’architettura monumentale.

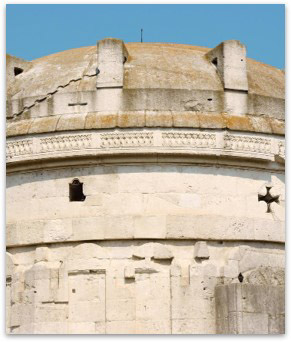

Il trasporto di un monolite di centinaia di tonnellate dalla Cava Romana di Aurisina fino a Ravenna, richiese un’organizzazione logistica complessa e senza precedenti per l’epoca. Sebbene non esistano documenti che descrivano in dettaglio il tragitto, l’analisi comparativa delle ipotesi di trasporto favorisce inequivocabilmente l’opzione marittima come unica soluzione realistica. Il percorso via mare avrebbe avuto inizio in prossimità delle foci del Timavo, a meno di due chilometri dal mare, per poi proseguire attraverso l’Adriatico fino al Porto di Classe, lo storico scalo navale di Ravenna. Sebbene le fonti indichino che la navigabilità alla foce del Timavo fosse limitata, la sfida avrebbe potuto essere superata con sistemi di canali e chiatte già noti all’epoca per il trasporto di obelischi egizi. L’ipotesi del trasporto via terra, invece, risulta impraticabile data l’enormità del peso e la distanza, con costi e tempi proibitivi. La tradizione del trasporto di monoliti e la notevole resistenza del materiale all’ambiente marino rendono l’opzione marittima non solo la più plausibile, ma anche l’unica coerente con le conoscenze storiche e le capacità tecnologiche del VI secolo.

Il trasporto di un monolite di centinaia di tonnellate dalla Cava Romana di Aurisina fino a Ravenna, richiese un’organizzazione logistica complessa e senza precedenti per l’epoca. Sebbene non esistano documenti che descrivano in dettaglio il tragitto, l’analisi comparativa delle ipotesi di trasporto favorisce inequivocabilmente l’opzione marittima come unica soluzione realistica. Il percorso via mare avrebbe avuto inizio in prossimità delle foci del Timavo, a meno di due chilometri dal mare, per poi proseguire attraverso l’Adriatico fino al Porto di Classe, lo storico scalo navale di Ravenna. Sebbene le fonti indichino che la navigabilità alla foce del Timavo fosse limitata, la sfida avrebbe potuto essere superata con sistemi di canali e chiatte già noti all’epoca per il trasporto di obelischi egizi. L’ipotesi del trasporto via terra, invece, risulta impraticabile data l’enormità del peso e la distanza, con costi e tempi proibitivi. La tradizione del trasporto di monoliti e la notevole resistenza del materiale all’ambiente marino rendono l’opzione marittima non solo la più plausibile, ma anche l’unica coerente con le conoscenze storiche e le capacità tecnologiche del VI secolo.