1891 – 1894

Il Palazzo della Cassa di Risparmio, situato a Trieste in Via della Cassa di Risparmio n. 10 e con facciate che si estendono anche su Via Genova e Via Giuseppe Mazzini, è un’opera che trascende la sua funzione di sede bancaria, elevandosi a vero e proprio manifesto dell’architettura di fine Ottocento. Progettato tra il 1891 e il 1894 dal celebre architetto Enrico Nordio, l’edificio rappresenta una magistrale sintesi dello stile eclettico, in cui elementi del Neorinascimento e del Neobarocco si fondono con sapienza, creando un’immagine di solida eleganza e imponenza. La sua importanza storica e artistica è sancita anche dal vincolo di tutela che lo riconosce come bene culturale, secondo la legge n. 1089/1939. La facciata, concepita per comunicare stabilità e prestigio, si articola su tre livelli: un robusto basamento bugnato, un piano nobile caratterizzato da elaborate aperture ad arco e un attico che conclude la composizione con un’imponente cornice.

L’attenzione di Nordio per i dettagli si manifesta in ogni elemento decorativo, esaltando i principi di simmetria e proporzione che guidano l’intera composizione. Le finestre, incorniciate da lesene e frontoni, mostrano una ricca varietà di decorazioni scultoree che attingono al repertorio figurativo del Rinascimento italiano. Il grande portale d’ingresso, cuore simbolico dell’edificio, è un trionfo di armonia formale. Particolarmente intrigante è la scultura di un’ape che l’architetto ha inserito nella decorazione. Questo insetto, simbolo di operosità e laboriosità, rimanda direttamente al concetto di risparmio e alla natura previdente della Cassa, trasformando un semplice ornamento in un simbolo profondo che lega l’architettura all’etica dell’istituzione.

Per la realizzazione di quest’opera, che doveva rappresentare la solidità e la longevità dell’istituto, fu impiegato il Marmo di Aurisina. Secondo le fonti interne dell’archivio della Cava Romana, per questa struttura furono utilizzate oltre 9000 tonnellate di marmo di Aurisina. Questo dato impressionante sottolinea l’importanza del materiale, impiegato sia per la costruzione vera e propria che per le parti decorative interne ed esterne dell’edificio. La sua presenza è un sottile ma essenziale richiamo alla solidità dell’istituzione e alla tradizione lapidea del territorio. Il palazzo si configura così come un’opera esemplare in cui l’ambizione architettonica, la ricerca di un linguaggio stilistico ricco di significato e la scelta di un materiale di altissima qualità si fondono in una sintesi perfetta, lasciando un’eredità di grande valore storico e artistico.

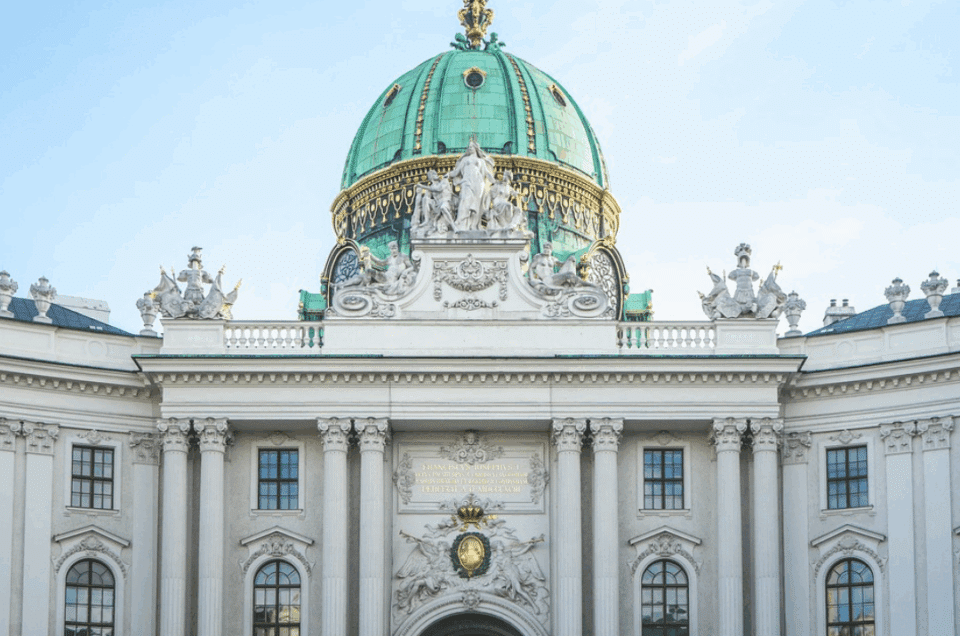

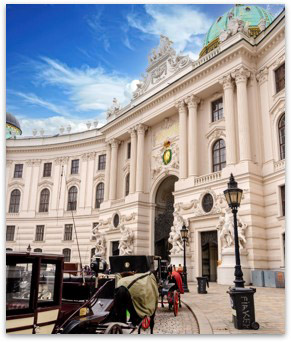

L’ultima e più imponente fase di costruzione del complesso dell’Hofburg a Vienna è rappresentata dalla Neue Burg, la cui edificazione si protrasse dal 1881 al 1913, su progetto degli architetti Gottfried Semper e Karl von Hasenauer. Questo monumentale edificio, che si affaccia su Heldenplatz, incarna i principi del neobarocco, uno stile scelto per la sua grandiosità e la sua capacità di esprimere la potenza e la maestosità dell’Impero austro-ungarico. La scelta stilistica non fu casuale, ma derivò da un profondo studio delle forme storiche, tipico dell’architettura storicista dell’epoca.

L’ultima e più imponente fase di costruzione del complesso dell’Hofburg a Vienna è rappresentata dalla Neue Burg, la cui edificazione si protrasse dal 1881 al 1913, su progetto degli architetti Gottfried Semper e Karl von Hasenauer. Questo monumentale edificio, che si affaccia su Heldenplatz, incarna i principi del neobarocco, uno stile scelto per la sua grandiosità e la sua capacità di esprimere la potenza e la maestosità dell’Impero austro-ungarico. La scelta stilistica non fu casuale, ma derivò da un profondo studio delle forme storiche, tipico dell’architettura storicista dell’epoca. L’uso del Marmo di Aurisina, fornito dalla Cava Romana, ha giocato un ruolo cruciale nella definizione del carattere di questo edificio. Le commesse per il materiale sono ancora documentate nell’Archivio di Stato d’Austria, a testimonianza della rilevanza della cava di pietra della Cava Romana di Aurisina nel contesto delle grandi opere imperiali. Da fonte interna dell’archivio storico della Cava Romana, è noto che per l’edificazione di questa sezione del palazzo furono impiegate oltre 12.000 tonnellate di marmo. Questa quantità straordinaria sottolinea non solo il prestigio del materiale, ma anche il suo impiego estensivo per le opere interne ed esterne. Il marmo di Aurisina, con la sua eccezionale durabilità e la sua elegante tessitura, fu la scelta naturale per un edificio destinato a simboleggiare l’eternità di una dinastia. Le sue superfici contribuiscono ad esaltare la grandezza degli spazi e la ricchezza delle collezioni che oggi vi sono ospitate, rendendo la Neue Burg un capolavoro di architettura e un monumento alla storia di Vienna.

L’uso del Marmo di Aurisina, fornito dalla Cava Romana, ha giocato un ruolo cruciale nella definizione del carattere di questo edificio. Le commesse per il materiale sono ancora documentate nell’Archivio di Stato d’Austria, a testimonianza della rilevanza della cava di pietra della Cava Romana di Aurisina nel contesto delle grandi opere imperiali. Da fonte interna dell’archivio storico della Cava Romana, è noto che per l’edificazione di questa sezione del palazzo furono impiegate oltre 12.000 tonnellate di marmo. Questa quantità straordinaria sottolinea non solo il prestigio del materiale, ma anche il suo impiego estensivo per le opere interne ed esterne. Il marmo di Aurisina, con la sua eccezionale durabilità e la sua elegante tessitura, fu la scelta naturale per un edificio destinato a simboleggiare l’eternità di una dinastia. Le sue superfici contribuiscono ad esaltare la grandezza degli spazi e la ricchezza delle collezioni che oggi vi sono ospitate, rendendo la Neue Burg un capolavoro di architettura e un monumento alla storia di Vienna.

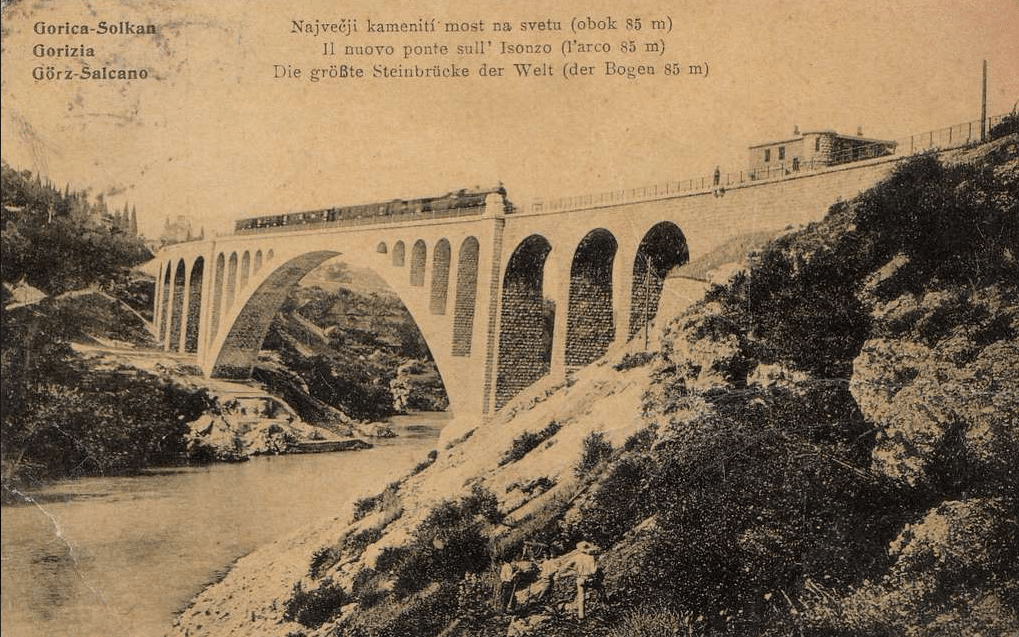

Il Ponte di Salcano, situato sulla linea ferroviaria Gorizia-Piedicolle, si erge come un monumento all’ingegneria e all’audacia costruttiva dell’inizio del XX secolo. Con il suo arco principale che vanta un’apertura di 85 metri, rappresenta il più grande ponte in pietra lavorata al mondo. La sua storia ha inizio nel 1903, quando la Compagnia ferroviaria statale austriaca ne avviò la costruzione su progetto dell’ingegnere Rudolf Jaussner. Sebbene il piano originale prevedesse un arco da 80 metri, in virtù di impreviste difficoltà geologiche riscontrate nelle fondazioni, la lunghezza dell’arco fu estesa a 85 metri, un’alterazione che conferì all’opera il primato mondiale per un arco in pietra lavorata.

Il Ponte di Salcano, situato sulla linea ferroviaria Gorizia-Piedicolle, si erge come un monumento all’ingegneria e all’audacia costruttiva dell’inizio del XX secolo. Con il suo arco principale che vanta un’apertura di 85 metri, rappresenta il più grande ponte in pietra lavorata al mondo. La sua storia ha inizio nel 1903, quando la Compagnia ferroviaria statale austriaca ne avviò la costruzione su progetto dell’ingegnere Rudolf Jaussner. Sebbene il piano originale prevedesse un arco da 80 metri, in virtù di impreviste difficoltà geologiche riscontrate nelle fondazioni, la lunghezza dell’arco fu estesa a 85 metri, un’alterazione che conferì all’opera il primato mondiale per un arco in pietra lavorata.

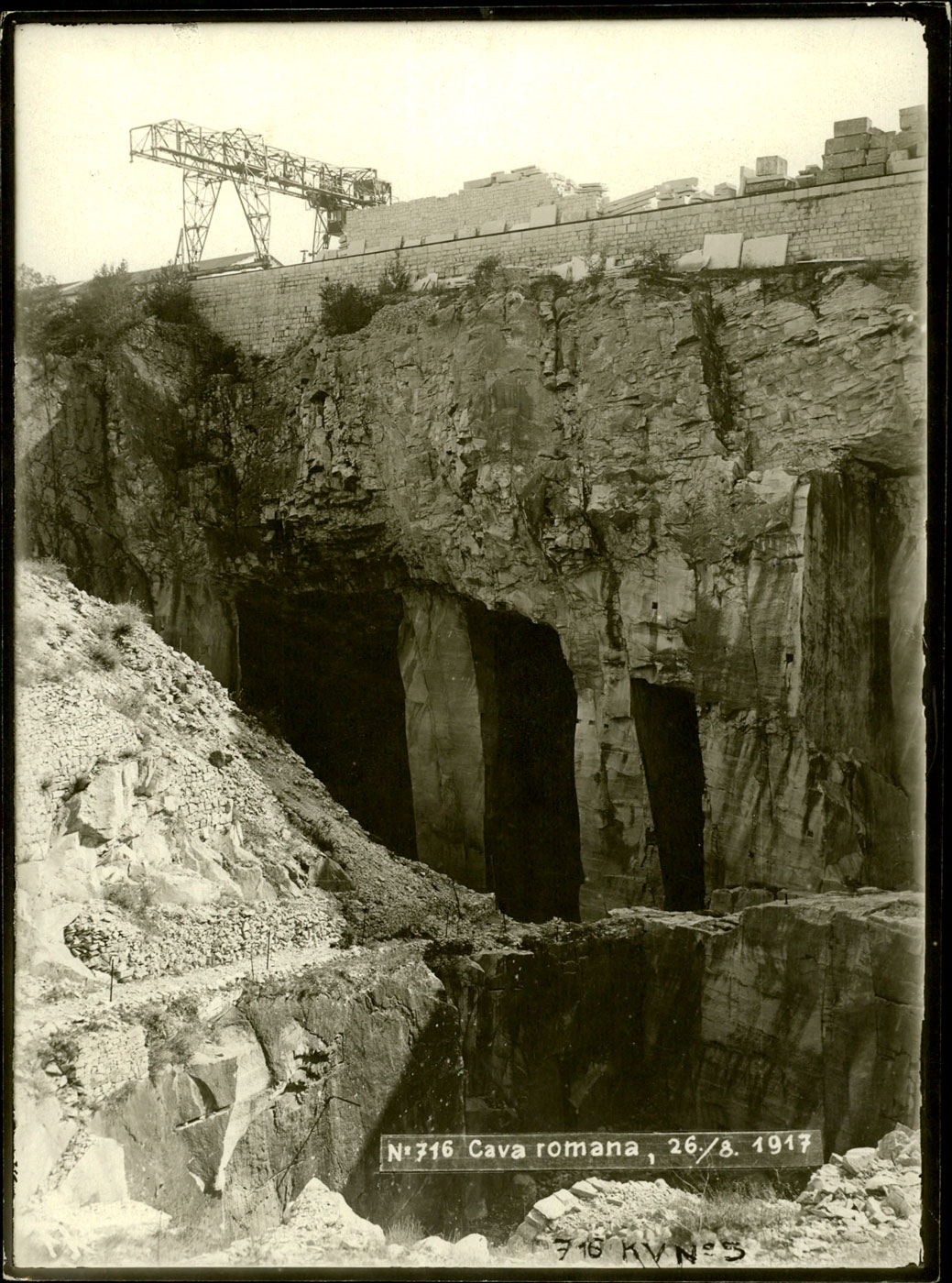

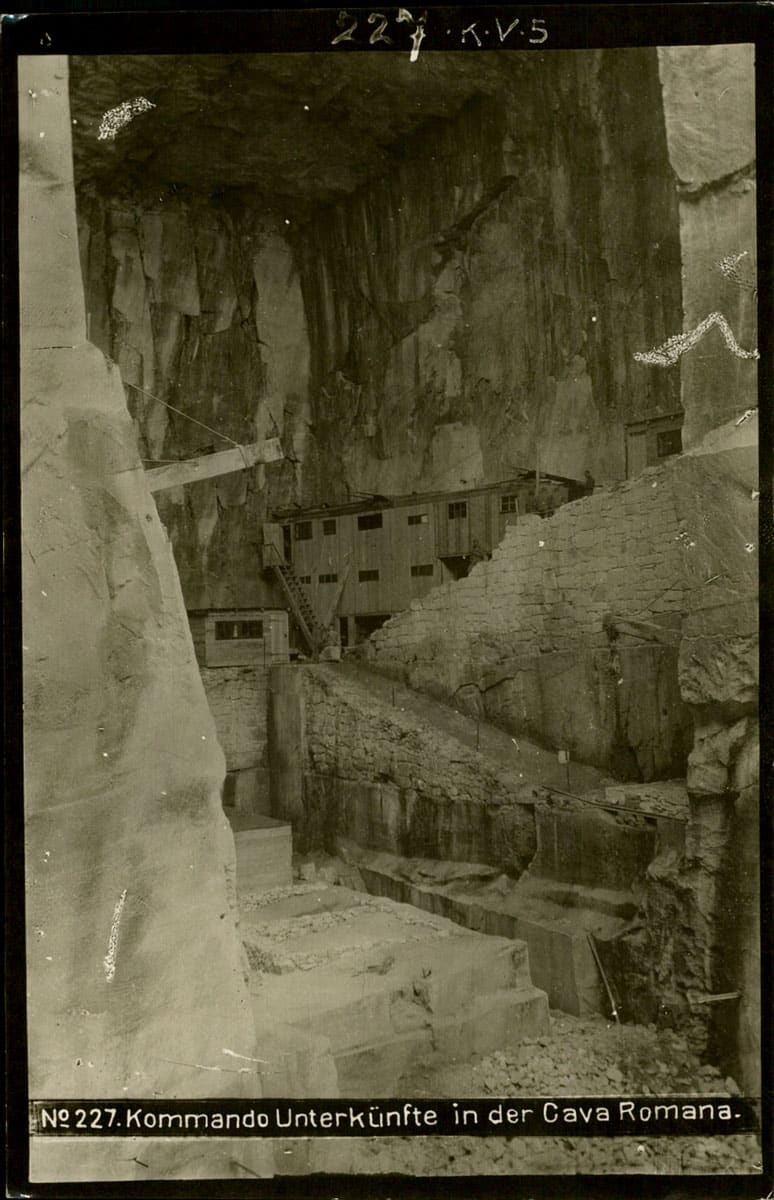

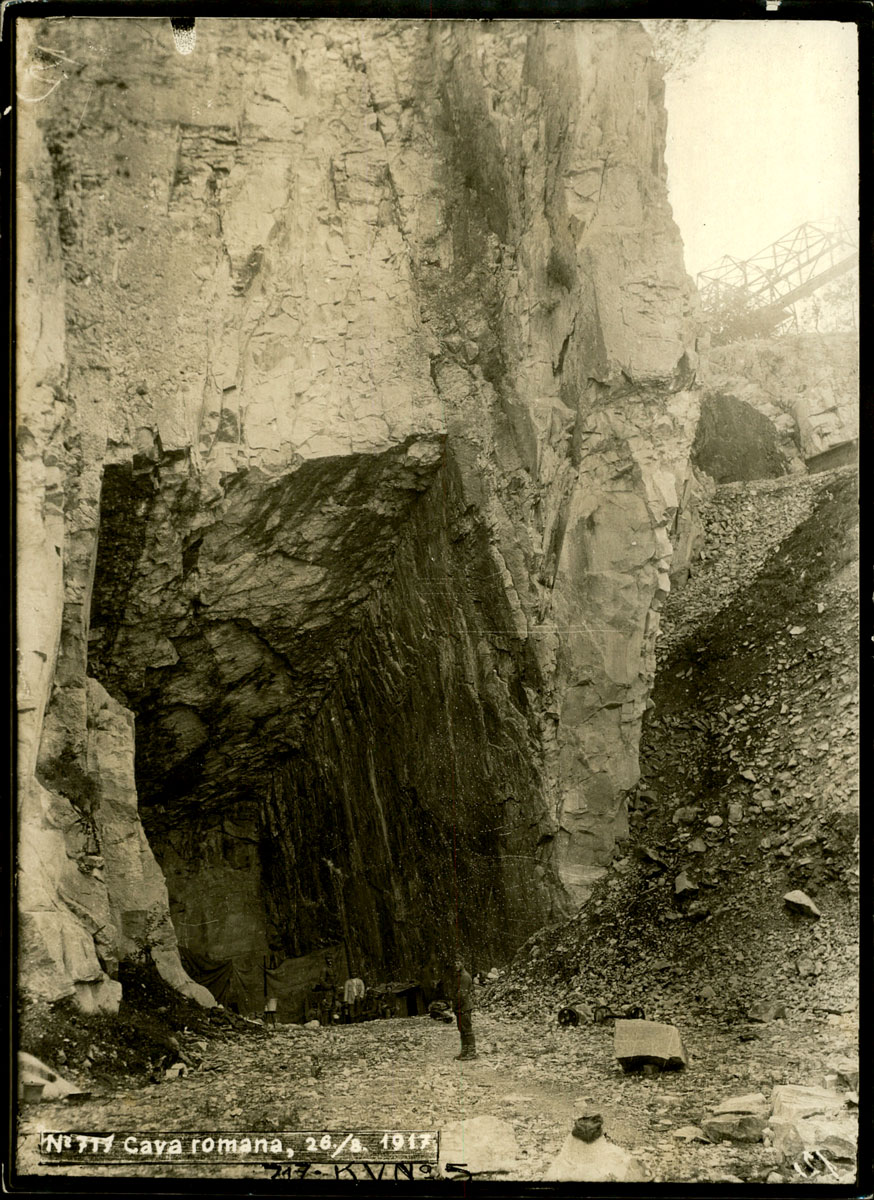

La storia della Cava Romana di Aurisina durante la Prima Guerra Mondiale è spesso raccontata attraverso il prisma del nazionalismo e dell’irredentismo, che dipingono l’Impero Austro-Ungarico come un occupante che distrusse un bene prezioso. Tuttavia, un’analisi storica più obiettiva e critica rivela una realtà ben più complessa, fatta di stretti legami economici e di una profonda interdipendenza che superava la retorica del conflitto. Tale approccio è in linea con una storiografia che mira a superare le visioni nazionalistiche del Novecento per promuovere una “storia reciprocamente rispettata”.

La storia della Cava Romana di Aurisina durante la Prima Guerra Mondiale è spesso raccontata attraverso il prisma del nazionalismo e dell’irredentismo, che dipingono l’Impero Austro-Ungarico come un occupante che distrusse un bene prezioso. Tuttavia, un’analisi storica più obiettiva e critica rivela una realtà ben più complessa, fatta di stretti legami economici e di una profonda interdipendenza che superava la retorica del conflitto. Tale approccio è in linea con una storiografia che mira a superare le visioni nazionalistiche del Novecento per promuovere una “storia reciprocamente rispettata”.  Un contesto, tuttavia, caratterizzato da significative tensioni sociali, come evidenziato dal grande sciopero degli scalpellini che si svolse tra il novembre 1904 e l’aprile 1905, coinvolgendo migliaia di lavoratori. Il mantenimento dei legami con i principali clienti imperiali era, per la società che la gestiva, una questione di pragmatismo economico e continuità di mercato oltre che affiliazione culturale.

Un contesto, tuttavia, caratterizzato da significative tensioni sociali, come evidenziato dal grande sciopero degli scalpellini che si svolse tra il novembre 1904 e l’aprile 1905, coinvolgendo migliaia di lavoratori. Il mantenimento dei legami con i principali clienti imperiali era, per la società che la gestiva, una questione di pragmatismo economico e continuità di mercato oltre che affiliazione culturale. La distruzione e la rovina economica della cava descritti dai testi del dopoguerra non furono il risultato di una volontà distruttiva da parte dell’Impero, ma piuttosto una conseguenza diretta e tragica del conflitto. La cava, trovandosi in prima linea, divenne inevitabilmente un bersaglio. Le fonti testimoniano i “tiri aggiustati dalle artiglierie italiane”, i bombardamenti aerei e persino il vandalismo prima legato alle necessità dell’esercito che difendeva il territorio e poi legate alle spoliazioni subite dai profughi rientrati ad Aurisina nel 1918 che approfittarono di una società che non aveva più strumenti per difendersi. Dal punto di vista della società che la gestiva, la scelta di collaborare con l’Impero era inoltre dovuta al mantenimento del legame con i suoi principali clienti, le grandi città imperiali.

La distruzione e la rovina economica della cava descritti dai testi del dopoguerra non furono il risultato di una volontà distruttiva da parte dell’Impero, ma piuttosto una conseguenza diretta e tragica del conflitto. La cava, trovandosi in prima linea, divenne inevitabilmente un bersaglio. Le fonti testimoniano i “tiri aggiustati dalle artiglierie italiane”, i bombardamenti aerei e persino il vandalismo prima legato alle necessità dell’esercito che difendeva il territorio e poi legate alle spoliazioni subite dai profughi rientrati ad Aurisina nel 1918 che approfittarono di una società che non aveva più strumenti per difendersi. Dal punto di vista della società che la gestiva, la scelta di collaborare con l’Impero era inoltre dovuta al mantenimento del legame con i suoi principali clienti, le grandi città imperiali.

La storia costruttiva del palazzo si sviluppò in più fasi, superando le sfide del tempo e adattandosi alle crescenti esigenze della committenza. La prima, iniziata tra il 1906 e il 1907, si concluse con l’inaugurazione nel 1911. Tuttavia, il progetto di Beltrami non si fermò a quel momento, ma si evolse con significativi ampliamenti post-bellici. I documenti d’archivio testimoniano il lavoro di ampliamento che si svolse tra il 1923 e il 1924, in particolare con una sezione trasversale del salone che si estendeva verso Palazzo Brentani. Questo dimostra che il palazzo non fu un’opera statica, ma un organismo architettonico in crescita, che si adattò alle esigenze di un’istituzione finanziaria in rapida espansione. È plausibile che l’ingente fornitura di materiali sia stata impiegata in diverse fasi, con un picco di attività intorno al 1924, che segnò il completamento di una di queste fasi aggiuntive. La longevità del progetto di Beltrami e la sua evoluzione nel tempo rendono il Palazzo della Banca Commerciale Italiana un esempio emblematico di un’architettura che si adatta alle esigenze in crescita di un’istituzione di spicco, mantenendo al contempo un’unità stilistica e un’estetica di prestigio grazie all’uso continuo di materiali nobili.

La storia costruttiva del palazzo si sviluppò in più fasi, superando le sfide del tempo e adattandosi alle crescenti esigenze della committenza. La prima, iniziata tra il 1906 e il 1907, si concluse con l’inaugurazione nel 1911. Tuttavia, il progetto di Beltrami non si fermò a quel momento, ma si evolse con significativi ampliamenti post-bellici. I documenti d’archivio testimoniano il lavoro di ampliamento che si svolse tra il 1923 e il 1924, in particolare con una sezione trasversale del salone che si estendeva verso Palazzo Brentani. Questo dimostra che il palazzo non fu un’opera statica, ma un organismo architettonico in crescita, che si adattò alle esigenze di un’istituzione finanziaria in rapida espansione. È plausibile che l’ingente fornitura di materiali sia stata impiegata in diverse fasi, con un picco di attività intorno al 1924, che segnò il completamento di una di queste fasi aggiuntive. La longevità del progetto di Beltrami e la sua evoluzione nel tempo rendono il Palazzo della Banca Commerciale Italiana un esempio emblematico di un’architettura che si adatta alle esigenze in crescita di un’istituzione di spicco, mantenendo al contempo un’unità stilistica e un’estetica di prestigio grazie all’uso continuo di materiali nobili.