II sec. a.C. – VI sec d.C.

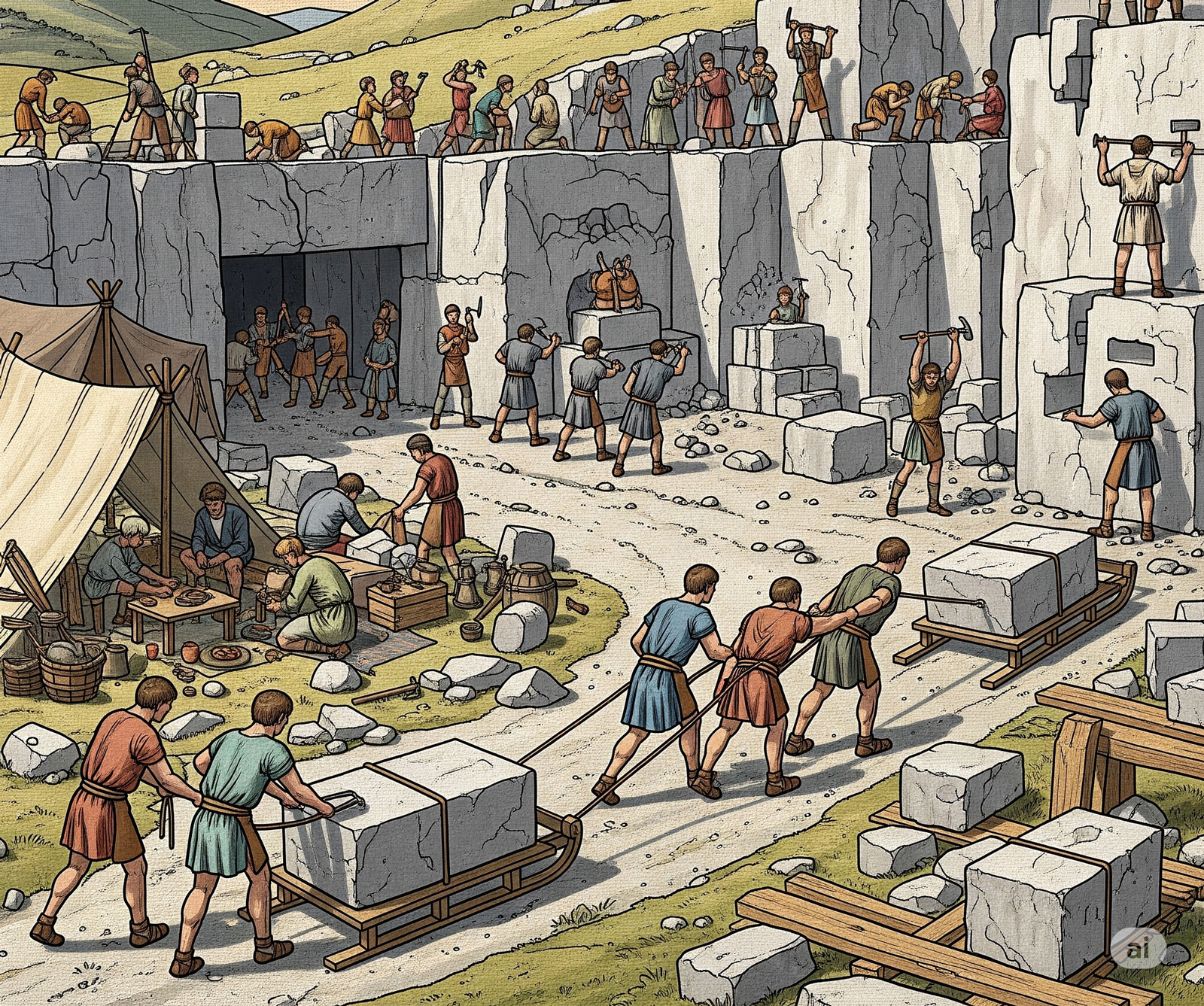

Il lavoro di estrazione che per secoli ha plasmato i fronti della Cava Romana di Aurisina era un’operazione che si fondava su un connubio inscindibile tra la forza fisica, un’efficace tecnologia degli utensili e una profonda conoscenza artigianale. Sebbene il tempo abbia consumato e disperso gli attrezzi originali, l’analisi delle tracce lasciate sulla roccia e i confronti con altri siti estrattivi coevi permettono di ricostruire con grande precisione l’arsenale del cavatore romano (lapicida), un corredo che rimase sostanzialmente invariato per tutta l’antichità classica.

L’efficacia di questi strumenti era il risultato di una perfetta sinergia tra materiali di alta qualità e risorse locali. Il cuore pulsante di ogni attrezzo da taglio e percussione era il ferro, ma non un metallo qualsiasi. È quasi certo che per la forgiatura delle punte dei picconi e dei cunei si utilizzasse il celebre ferrum Noricum, un acciaio di qualità superiore proveniente dalla provincia del Norico (odierna Austria). La sua durezza e resilienza erano leggendarie, tanto da essere un materiale strategico per l’esercito e le grandi imprese imperiali. La vicinanza con la metropoli di Aquileia, principale snodo commerciale per questo metallo prezioso, garantiva alla Cava Romana di Aurisina un approvvigionamento costante, essenziale per un’attività industriale di tale portata. L’anima di questi strumenti, ovvero i manici e le leve, proveniva invece direttamente dal territorio circostante. Il Carso romano era coperto da foreste di latifoglie dalle quali si ricavava il legname di frassino e di carpino, essenze dure, flessibili e capaci di assorbire i violenti contraccolpi del lavoro, ideali per manici robusti e affidabili.

Il processo di estrazione di un blocco di calcare era una sequenza metodica di operazioni, un vero e proprio rituale tecnologico. La prima fase era l’isolamento del blocco, affidato al piccone da cavatore (dolabra). Questo attrezzo, pesante e robusto, dotato di una o due punte in ferro e un lungo manico in legno, era lo strumento principe per scavare le trincee verticali su tre lati del volume di roccia prescelto. Il lavoro, lento e faticoso, lasciava sulla pietra le caratteristiche tracce oblique e parallele che ancora oggi, in alcuni fronti di cava antichi, testimoniano il passaggio dei lapicidae.

Una volta isolato il blocco sui tre lati, la sfida era staccarlo dalla sua base rocciosa. Qui entravano in gioco la potenza combinata dei cunei (cunei) e della mazza pesante (malleus). I cavatori, con precisione chirurgica, praticavano una serie di incavi rettangolari alla base del blocco, lungo la linea di frattura desiderata. In questi fori venivano inseriti due tipi di cunei. I cunei in ferro venivano percossi con violenza e in sequenza ritmica dalla mazza, generando una pressione diretta e concentrata che iniziava a incrinare la roccia. Parallelamente, venivano inseriti cunei di legno secco, che venivano poi bagnati abbondantemente. Gonfiandosi con l’acqua, il legno esercitava una pressione più lenta ma costante e irresistibile, che si propagava nelle microfratture create dai cunei metallici, sfruttando le naturali linee di fessurazione del calcare fino a provocarne il distacco definitivo.

L’efficacia di questa tecnologia, per quanto apparentemente semplice, dipendeva interamente dall’abilità e dall’esperienza del cavatore. Il lapicida non era un semplice operaio, ma un artigiano con una profonda conoscenza geologica. Sapeva “leggere” la roccia, identificarne le vene, i difetti e i punti di forza, per ottimizzare ogni colpo e minimizzare gli sprechi, garantendo l’integrità di blocchi che potevano valere una fortuna. Una volta staccato, il blocco grezzo veniva sbozzato e regolarizzato sul posto con un corredo di strumenti più piccoli, come scalpelli (scalprum) di varie forme e gradine (scalpelli a più denti), prima di essere avviato al complesso viaggio verso i cantieri.

Infine, per la movimentazione dei blocchi più imponenti, entrava in scena la gru, strumento indispensabile in ogni cava di rilievo. Le gru romane, note come polyspastos, erano macchine complesse che sfruttavano sistemi di paranchi per sollevare i massi appena estratti. La loro struttura, quasi interamente in legno, si componeva di un’antenna verticale e un braccio mobile. Alla base, un grande argano, mosso dalla forza di alcuni uomini all’interno di una ruota, consentiva di sollevare e ruotare il carico. Questa tecnologia, fondata sui principi della leva e della demoltiplicazione della forza, ottimizzava la movimentazione riducendo il numero di operai necessari per il sollevamento al di fuori del bacino. Stabilità e precisione, cruciali nelle delicate operazioni estrattive, erano assicurate da un sistema di funi e contrappesi.

Sebbene nessuno degli antichi strumenti sia sopravvissuto, ad eccezione delle tracce impresse sulla roccia al di sopra delle gallerie storiche, la tecnologia Romana testimonia una profonda sapienza artigianale. Le grandi opere dell’antichità non nacquero infatti solo da progetti ambiziosi, ma anche da un arsenale di attrezzi efficaci e dalla maestria di uomini che, con gesti ripetuti per secoli, seppero trasformare la dura pietra in un imperituro simbolo di civiltà.

FONTI

https://Brew.ca/wp-content/uploads/2021/01/Mining-and-metallurgy-in-the-Roman-Empire.pdf

https://romaneconomy.ashmus.ox.ac.uk/projects/rer/prov-noricum.html

https://www.romecity.nl/roman-empire-tools-and-equipment.html

https://www.academia.edu/40307066/Ancient_Roman_Woodworking

https://www.worldhistory.org/article/1179/roman-quarrying/

http://www.quarryscapes.no/text/publications/2007_Fant_RomanQuarrying.pdf

https://journals.openedition.org/mefra/351

https://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/20239-h.htm (Sezione “Quarrying”)

https://www.wikiwand.com/en/Masonry#/Ancient_masonry

https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/OAI/Publikationen/Ergaenzungshefte/Ergh-17-screen.pdf (Capitolo “Organization of the work”, p. 138)

https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1987_act_99_1_3093

https://www.carjet.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/carrara-marble-quarries.jpg (Visual representation of tool marks)

https://www.tribunesandtriumphs.org/roman-life/roman-cranes.htm

https://engineeringrome.org/211-the-polyspastos-of-ancient-rome