520 d.C.

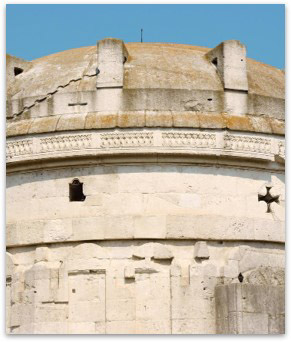

Il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, edificato intorno al 520 d.C., rappresenta il più celebre edificio funerario legato alla storia degli Ostrogoti. La sua costruzione, voluta dal re stesso, si colloca al di fuori della cinta muraria della città, in un’area tradizionalmente occupata da una necropoli. L’edificio venne interamente realizzato in blocchi squadrati di Pietra di Aurisina, perfetta per incarnare la politica di integrazione di Teodorico, fondendo la tradizione architettonica romana della parte inferiore con la robustezza e l’imponenza del registro superiore, che culminava nella calotta monolitica. Questa sintesi architettonica non fu un semplice esercizio di stile, ma piuttosto la manifestazione fisica di una civiltà che cercava un punto di equilibrio tra l’eredità classica e la propria identità.

La calotta monolitica in Pietra di Aurisina che sormonta l’edificio rappresenta il cuore della sfida ingegneristica e il punto di maggior interesse dell’edificio. La sua presenza è una dimostrazione di straordinaria abilità, tanto da farla considerare un’opera che ‘eclissa quanto l’Oriente può vantare in fatto di immensità dei blocchi’. Le fonti suggeriscono che la grandezza massima dei blocchi estraibili fosse limitata unicamente dalla “forza degli impianti di sollevamento”. L’estrazione di un blocco di tali dimensioni, privo di fratture preesistenti, testimonia una maestria tecnica eccezionale, che probabilmente fu supervisionata direttamente da architetti e ingegneri. Per facilitare il trasporto, il blocco sarebbe stato parzialmente sbozzato già in cava, riducendone il peso e le dimensioni e lasciando le rifiniture finali al cantiere di Ravenna.

La stima del peso del monolite ha generato una notevole discrepanza nelle fonti, con cifre che variano da un minimo di 230 tonnellate a un massimo di 500. I rilievi dimensionali più consistenti indicano un diametro di 10,76 metri e un’altezza di 3,09 metri, e la densità media del materiale è di circa 2646 kg/m³. Sebbene non sia possibile conoscere con precisione il volume esatto del blocco, la stima di 230 tonnellate, che si allinea in modo più coerente con gli studi recenti dell’architetto Valter Piazza, è considerata la più attendibile. Per quanto riguarda il peso complessivo dell’edificio, considerando che l’intero mausoleo è costruito con blocchi di pietra di Aurisina, è lecito affermare che il peso totale sia enormemente superiore a quello della sola calotta.

Il trasporto di un monolite di centinaia di tonnellate dalla Cava Romana di Aurisina fino a Ravenna, richiese un’organizzazione logistica complessa e senza precedenti per l’epoca. Sebbene non esistano documenti che descrivano in dettaglio il tragitto, l’analisi comparativa delle ipotesi di trasporto favorisce inequivocabilmente l’opzione marittima come unica soluzione realistica. Il percorso via mare avrebbe avuto inizio in prossimità delle foci del Timavo, a meno di due chilometri dal mare, per poi proseguire attraverso l’Adriatico fino al Porto di Classe, lo storico scalo navale di Ravenna. Sebbene le fonti indichino che la navigabilità alla foce del Timavo fosse limitata, la sfida avrebbe potuto essere superata con sistemi di canali e chiatte già noti all’epoca per il trasporto di obelischi egizi. L’ipotesi del trasporto via terra, invece, risulta impraticabile data l’enormità del peso e la distanza, con costi e tempi proibitivi. La tradizione del trasporto di monoliti e la notevole resistenza del materiale all’ambiente marino rendono l’opzione marittima non solo la più plausibile, ma anche l’unica coerente con le conoscenze storiche e le capacità tecnologiche del VI secolo.

Il trasporto di un monolite di centinaia di tonnellate dalla Cava Romana di Aurisina fino a Ravenna, richiese un’organizzazione logistica complessa e senza precedenti per l’epoca. Sebbene non esistano documenti che descrivano in dettaglio il tragitto, l’analisi comparativa delle ipotesi di trasporto favorisce inequivocabilmente l’opzione marittima come unica soluzione realistica. Il percorso via mare avrebbe avuto inizio in prossimità delle foci del Timavo, a meno di due chilometri dal mare, per poi proseguire attraverso l’Adriatico fino al Porto di Classe, lo storico scalo navale di Ravenna. Sebbene le fonti indichino che la navigabilità alla foce del Timavo fosse limitata, la sfida avrebbe potuto essere superata con sistemi di canali e chiatte già noti all’epoca per il trasporto di obelischi egizi. L’ipotesi del trasporto via terra, invece, risulta impraticabile data l’enormità del peso e la distanza, con costi e tempi proibitivi. La tradizione del trasporto di monoliti e la notevole resistenza del materiale all’ambiente marino rendono l’opzione marittima non solo la più plausibile, ma anche l’unica coerente con le conoscenze storiche e le capacità tecnologiche del VI secolo.

L’edificazione del Mausoleo, dal basamento al culmine, rappresenta una serie di sfide costruttive risolte con maestria. La struttura è interamente realizzata in blocchi di pietra squadrati, una tecnica di muratura nota come opus quadratum che si distingue per la posa di conci perfettamente combacianti, senza l’ausilio di malta. Il momento culminante del cantiere fu il sollevamento della calotta monolitica. Il monolite della cupola presenta una caratteristica unica e fondamentale per la sua posa: 12 anse, ovvero sporgenze ad angolo retto, visibili sulla sua superficie esterna. Queste protuberanze furono evidentemente utilizzate come punti di aggancio per le funi e le attrezzature di sollevamento. Una delle prove più tangibili della complessità di questa operazione è la grande fenditura visibile sulla cupola. Le fonti storiche suggeriscono che questa crepa possa essersi formata “proprio durante i difficili lavori di messa in opera”. L’iscrizione dei nomi degli apostoli su queste dodici sporgenze conferisce loro una valenza religiosa, legando simbolicamente l’impresa ingegneristica alla sfera spirituale del committente.

Si ritiene che il progettista del Mausoleo sia stato l’architetto Aloisius (o Aloisio), la cui figura è attestata in una lettera di Cassiodoro, in cui gli viene affidato il restauro delle terme di Abano tra il 507 e il 511 d.C.. Questa commissione documentata lo stabilisce come un professionista di fiducia del re. Le fonti suggeriscono che Aloisius e le maestranze che lo accompagnavano fossero di probabile origine siriana, un centro di eccellenza nella lavorazione della pietra e nella realizzazione di grandi strutture ingegneristiche. Questa decisione di Teodorico non solo dimostra la sua profonda comprensione della sfida tecnologica, ma evidenzia anche l’apertura e la sofisticazione del suo regno, che attirava le migliori competenze e materiali disponibili nel mondo tardo-antico.

La costruzione del Mausoleo di Teodorico è un’impresa che trascende la semplice edificazione di una tomba. È il risultato di una pianificazione meticolosa, di una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive, e di una volontà di superare i limiti tecnologici dell’epoca. Ogni fase del processo, dalla selezione strategica della resistente pietra di Aurisina alle ingegnose tecniche di estrazione, dal colossale e rischioso trasporto marittimo al sollevamento finale della cupola monolitica, rappresenta una dimostrazione di straordinaria competenza. Il mausoleo si erge come un manifesto politico in pietra, le cui dimensioni e l’unicità della cupola testimoniano la grandezza del regno di Teodorico e della sua visione di un potere capace di unire diverse culture. L’edificio rimane un capolavoro non solo architettonico, ma anche logistico e ingegneristico, che continua a stimolare domande e a suscitare meraviglia.

FONTI

https://whc.unesco.org/en/list/788/

https://www.treccani.it/enciclopedia/mausoleo-di-teodorico_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/

https://books.openedition.org/efr/1486?lang=it

https://www.ravennamosaici.it/mausoleo-di-teodorico/

https://www.researchgate.net/publication/348398402_The_Dome_of_Theodoric

https://www.mdpi.com/2076-3298/10/7/242

https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.HAE.4.00032

https://www.romanhighways.org/voce-21/

https://www.academia.edu/3793740/I_marmi_e_le_pietre_colorate_della_Regio_X_Venetia_et_Histria_

https://warfarehistorynetwork.com/article/theodoric-the-great-the-ostrogoth-who-would-be-roman/

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110214332.193/html

https://www.academia.edu/8643501/The_Mausoleum_of_Theodoric_and_the_Fourth_Ecumenical_Council