IV sec. d.C.

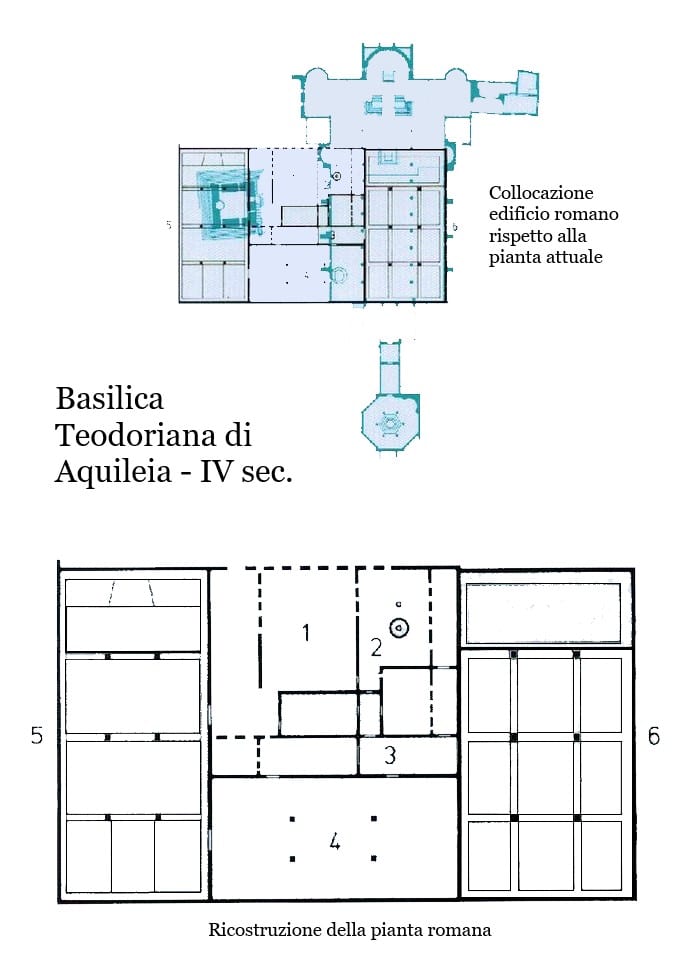

Tra i tanti esempi architettonici di epoca classica in cui venne utilizzata la pietra di Aurisina della Cava Romana, sicuramente spicca tra gli altri la basilica di Aquileia. Dedicata, probabilmente in origine a Maria Madre di Dio ed edificata per volere del vescovo Teodoro nel IV secolo d.C., questo complesso è un unicum nel panorama dell’architettura paleocristiana per la sua innovativa planimetria.

Il complesso basilicale teodoriano si distingue per la sua monumentale architettura a doppia aula, una soluzione progettuale unitaria e innovativa concepita per accogliere le complesse funzioni liturgiche di una comunità in rapida crescita. La realizzazione di un edificio di tali dimensioni sul terreno instabile e ricco d’acqua della città rappresentò una notevole sfida ingegneristica, affrontata dai costruttori del IV secolo con una profonda sapienza tecnica, una ars aedificandi che attesta la piena padronanza delle più avanzate conoscenze romane.

L’analisi archeologica delle strutture murarie superstiti rivela una logica costruttiva estremamente pragmatica e una sofisticata gerarchia nell’impiego dei materiali. Le murature presentano una natura composita, in cui materiali di reimpiego, come i laterizi recuperati da edifici precedenti (spolia), venivano utilizzati per funzioni secondarie e non portanti, quali partizioni interne o tamponamenti, rispondendo a esigenze di economia e rapidità costruttiva.

Tuttavia, per gli elementi strutturali cruciali, ovvero lo scheletro portante destinato a garantire la stabilità e la durata dell’intero complesso, i costruttori operarono una scelta deliberata e differente. Per queste parti fondamentali investirono in un materiale solido, durevole e di nuova estrazione: la Pietra di Aurisina. Essa fu impiegata per il nucleo delle murature portanti e per elementi funzionali di pregio, a dimostrazione che non era considerata un materiale tra tanti, ma l’unico in grado di assolvere alla funzione ingegneristica più critica. Tale scelta mirata rivela una chiara distinzione tra l’efficienza costruttiva e la ricerca della perennità, affidando alla Pietra di Aurisina il compito di incarnare l’ideale di stabilità eterna che il progetto basilicale intendeva rappresentare.

Tuttavia, per gli elementi strutturali cruciali, ovvero lo scheletro portante destinato a garantire la stabilità e la durata dell’intero complesso, i costruttori operarono una scelta deliberata e differente. Per queste parti fondamentali investirono in un materiale solido, durevole e di nuova estrazione: la Pietra di Aurisina. Essa fu impiegata per il nucleo delle murature portanti e per elementi funzionali di pregio, a dimostrazione che non era considerata un materiale tra tanti, ma l’unico in grado di assolvere alla funzione ingegneristica più critica. Tale scelta mirata rivela una chiara distinzione tra l’efficienza costruttiva e la ricerca della perennità, affidando alla Pietra di Aurisina il compito di incarnare l’ideale di stabilità eterna che il progetto basilicale intendeva rappresentare.

Sebbene oggi il gioiello superstite di questo complesso originario sia senza ombra di dubbio lo straordinario tappeto musivo dell’aula meridionale, grazie ai suoi 760 metri quadri che lo rendono il più grande e antico pavimento a mosaico del mondo cristiano occidentale, anche la scelta del materiale costruttivo per le strutture portanti, all’epoca, non fu affatto casuale. Per erigere il primo grande monumento pubblico della cristianità aquileiese, infatti, il vescovo Teodoro aveva bisogno di una pietra che fosse non solo solida e durevole, ma anche carica di significato. La Pietra di Aurisina, il “materiale d’elezione” con cui erano stati costruiti i fori, le mura, i templi e i grandi monumenti pubblici di Aquileia romana, era la scelta più logica e potente. Utilizzare la stessa pietra della Roma imperiale per costruire la casa del nuovo Dio rappresentava un’affermazione ideologica potentissima. Era un modo per trasferire visivamente e simbolicamente il mantello della gravitas e dell’autorità dal vecchio potere civile alla nuova Chiesa, segnalando che essa era ormai il nuovo cuore della vita pubblica, erede della permanenza e del prestigio che solo quella specifica pietra, simbolo allora della romanità locale, poteva comunicare.

Sebbene nessun’iscrizione rinvenuta nel cantiere del IV secolo menzioni esplicitamente la provenienza dei materiali lapidei, l’attribuzione del calcare strutturale della basilica teodoriana alla Cava Romana si fonda su un insieme di prove convergenti così solide da raggiungere il grado di certezza archeologica. Questa certezza non deriva da un singolo reperto, ma da una logica stringente che combina il precedente storico, la realtà logistica e l’evidenza materiale. Anche dietro a questa attribuzione si svela l’esistenza di una filiera produttiva di assoluta eccellenza, un sistema integrato di tecnologia, abilità e organizzazione che, partendo dalle vene rocciose del Carso, fu in grado di fornire la materia prima per uno dei più grandi cantieri della tarda antichità cristiana.

Il caso per l’attribuzione alla Cava Romana si costruisce su tre pilastri fondamentali quali il Precedente Storico, che aveva già visto nella Pietra di Aurisina il “materiale d’elezione” per tutte le grandi opere pubbliche e monumentali di Aquileia (dai propilei del I secolo d.C. agli edifici del foro ed alle mura cittadine); la Capacità Logistica, legata da un lato al quantitativo di materiali necessari ed alla presenza di una sola realtà produttiva nel territorio circostante in grado sia di sostenere una simile domanda, sia un’organizzazione logistica efficiente che includeva il trasporto via mare; ed infine, l’Evidenza Materiale, legata da un lato alle caratteristiche geomorfologiche della Pietra di Aurisina e dall’altro alla capacità, documentata, della cava di estrarre blocchi di grandi dimensioni adatti a un’architettura monumentale.

Il caso per l’attribuzione alla Cava Romana si costruisce su tre pilastri fondamentali quali il Precedente Storico, che aveva già visto nella Pietra di Aurisina il “materiale d’elezione” per tutte le grandi opere pubbliche e monumentali di Aquileia (dai propilei del I secolo d.C. agli edifici del foro ed alle mura cittadine); la Capacità Logistica, legata da un lato al quantitativo di materiali necessari ed alla presenza di una sola realtà produttiva nel territorio circostante in grado sia di sostenere una simile domanda, sia un’organizzazione logistica efficiente che includeva il trasporto via mare; ed infine, l’Evidenza Materiale, legata da un lato alle caratteristiche geomorfologiche della Pietra di Aurisina e dall’altro alla capacità, documentata, della cava di estrarre blocchi di grandi dimensioni adatti a un’architettura monumentale.

La convergenza di questi tre fattori – la tradizione consolidata, la capacità produttiva e la corrispondenza materiale – crea un quadro probatorio schiacciante. In assenza di prove contrarie, la conclusione che il calcare utilizzato per la costruzione della basilica di Teodoro provenga dalla Cava Romana di Aurisina non è un’ipotesi, ma la più solida e razionale interpretazione dei dati storici e archeologici a nostra disposizione.

FONTI

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1986_num_98_2_2881

https://whc.unesco.org/en/list/825/

https://www.treccani.it/enciclopedia/aquileia_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/

https://riviste.fupress.net/index.php/smas/article/download/2619/2585

https://www.e-rara.ch/download/pdf/13010786

https://core.ac.uk/download/pdf/148679468.pdf

https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.JRA.5.101740

http://www.quarryscapes.no/text/publications/2007_Fant_RomanQuarrying.pdf