I sec a.C. – I sec d.C.

Premessa l’analisi relativa alla fondazione ed al primigenio avvio della attività nella Cava Romana, un altro elemento storico che favorisce la comprensione della realtà estrattiva dell’epoca classica è dato sicuramente dai rilievi archeologici più prossimi alle aree di scavo. Sebbene in genere le testimonianze archeologiche siano per loro natura incomplete, esse tuttavia permettono di formulare un’ipotesi coerente sull’organizzazione socio-economica del sito. Quelle restituite dal territorio di Aurisina delineano un paesaggio antico la cui vocazione economica trascendeva la semplice sussistenza agricola per orientarsi verso una via via sempre più intensa attività di tipo industriale.

Al centro di questo sistema produttivo, focalizzato sull’estrazione della Pietra di Aurisina, non si trovava, dopo gli inizi dell’attività un semplice insediamento operaio ma piuttosto un complesso direzionale e residenziale di matrice romana la cui struttura gerarchica era imperniata sulla presenza di almeno due nuclei edilizi distinti ma, verosimilmente, funzionalmente interconnessi.

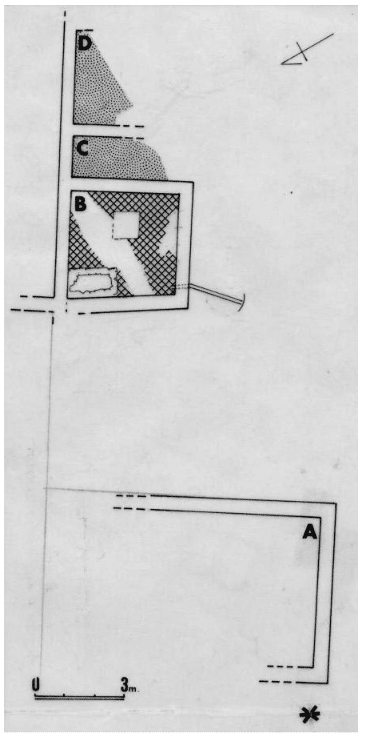

Nel territorio di Aurisina, a poca distanza dal Bacino estrattivo della Cava Romana, erano presenti infatti una villa ed una ancora più antica casa eretta vicino all’attuale Torre Piezometrica.

L’analisi di questi resti aiuta l’ipotesi di una ricostruzione di un microcosmo socio-economico in cui la gestione delle risorse naturali si legava all’affermazione del potere e dello status di un’élite locale, perfettamente integrata nelle dinamiche commerciali del tardo periodo repubblicano e del primo periodo imperiale.

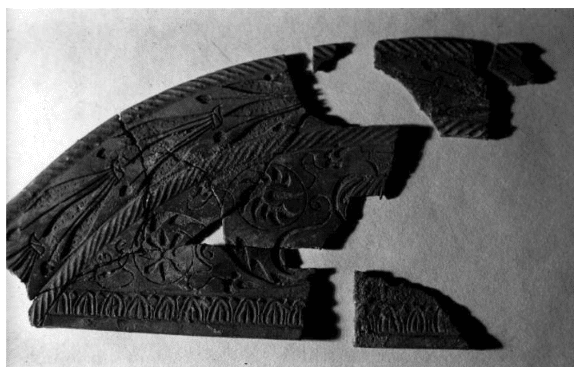

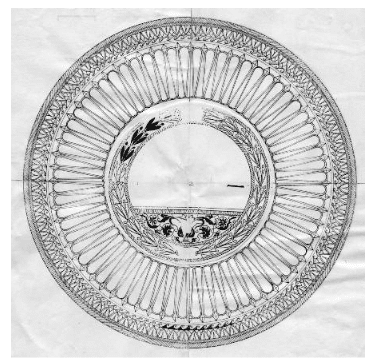

L’evidenza più significativa è senza dubbio rappresentata dalla presenza di una villa di alto livello, interpretabile come la pars urbana di quella che potrebbe essere definita come una tenuta, ovvero la residenza di un dominus di notevole caratura economica e sociale. Il rinvenimento di frammenti pertinenti a un’imago clipeata – un ritratto onorifico in bronzo – attesta un grado di lusso e di rappresentanza che trova la sua più plausibile giustificazione economica non tanto in una produzione agricola, quanto piuttosto nel controllo diretto della risorsa più preziosa del territorio ovvero la Pietra di Aurisina della Cava Romana. Questa villa, pertanto, è verosimile che fosse intesa non solo come luogo di otium e di vita privata ma, altresì, come il vero e proprio quartier generale dell’impresa estrattiva. Nelle sue sale è ipotizzabile che il proprietario conducesse le trattative commerciali, accogliendo committenti ed i vari negotiatores provenienti dai fiorenti mercati urbani sia di Tergeste che di Aquileia, la cui espansione monumentale tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. alimentava una costante domanda di materiale edilizio di pregio. La villa poteva essere, di fatto, la manifestazione architettonica del successo dell’impresa, un simbolo tangibile di potere costruito con i proventi e con i materiali stessi della Cava Romana, come suggerisce la presenza in situ di rocchi di colonna e altri elementi lapidei semilavorati.

A completare il quadro di questa organizzazione insediativa vi è, come detto, un secondo nucleo, la cosiddetta Casa della Torre Piezometrica. Le sue caratteristiche costruttive, che richiamano tradizioni locali, e la sua natura più funzionale che sfarzosa, suggeriscono che potesse costituire la pars rustica del complesso, il cuore operativo, e probabilmente più antico, dell’attività estrattiva. È lecito ipotizzare che questa struttura ospitasse gli alloggi del vilicus, l’amministratore di fiducia del dominus, e della manodopera specializzata, oltre a fungere da officina per la manutenzione degli attrezzi e da magazzino. La sua collocazione, fisicamente distinta, ma logisticamente prossima alla residenza padronale, rispecchia la classica dicotomia funzionale e gerarchica della villa romana, in cui il lusso del comando era separato ma strettamente dipendente dall’efficienza della produzione.

Questa gerarchia insediativa, sempre secondo tale ricostruzione, si traduceva in una precisa organizzazione del lavoro. Al vertice stava il dominus, detentore del controllo strategico e finanziario. La gestione operativa quotidiana era invece delegata al vilicus, una figura manageriale, tipicamente di condizione servile o libertina, le cui competenze, descritte dagli agronomi latini, erano perfettamente trasferibili dall’ambito agricolo a quello industriale. Egli sovrintendeva alle squadre di lavoro, garantiva l’approvvigionamento, monitorava la produzione e teneva la contabilità, agendo come anello di congiunzione tra la volontà del proprietario e la realtà del cantiere. La forza lavoro era verosimilmente composita: schiavi della tenuta (familia rustica) per le mansioni più pesanti e generiche, affiancati da artigiani specializzati (lapicidae), liberi o schiavi, per le delicate fasi di taglio e squadratura della pietra.

L’impresa di Aurisina si configurava dunque come un’operazione già allora molto probabilmente privata, come realtà che affiancava le grandi concessioni prima repubblicane e poi imperiali site nelle varie parti sottoposte al dominio di Roma, rispondendo a una domanda di mercato locale e sovraregionale. Il successo di tale iniziativa era intrinsecamente legato a un fattore logistico determinante: la vicinanza alla costa. Sebbene non vi siano prove archeologiche della leggendaria galleria di collegamento con il mare, la prossimità al litorale era un vantaggio strategico incalcolabile, che permetteva di abbattere i costi proibitivi del trasporto terrestre a favore di quello marittimo, più economico ed efficiente. Tramite le vie d’acqua, i massicci blocchi di calcare di Aurisina, apprezzato per compattezza e durabilità, potevano raggiungere agevolmente i grandi cantieri di Aquileia e delle altre città adriatiche, alimentando la loro crescita monumentale. Le ville di Aurisina, in definitiva, appare improbabile che fossero solo semplici residenze rurali, bensì appare decisamente più concreto che fossero i centri nevralgici di una più sofisticata filiera produttiva, che dimostrano la capacità imprenditoriale dell’élite romana di diversificare i propri investimenti e di applicare un modello gestionale razionale ed efficiente, quello della villa, per trasformare le risorse geologiche del territorio in un potente motore di ricchezza, prestigio e potere.

L’impresa di Aurisina si configurava dunque come un’operazione già allora molto probabilmente privata, come realtà che affiancava le grandi concessioni prima repubblicane e poi imperiali site nelle varie parti sottoposte al dominio di Roma, rispondendo a una domanda di mercato locale e sovraregionale. Il successo di tale iniziativa era intrinsecamente legato a un fattore logistico determinante: la vicinanza alla costa. Sebbene non vi siano prove archeologiche della leggendaria galleria di collegamento con il mare, la prossimità al litorale era un vantaggio strategico incalcolabile, che permetteva di abbattere i costi proibitivi del trasporto terrestre a favore di quello marittimo, più economico ed efficiente. Tramite le vie d’acqua, i massicci blocchi di calcare di Aurisina, apprezzato per compattezza e durabilità, potevano raggiungere agevolmente i grandi cantieri di Aquileia e delle altre città adriatiche, alimentando la loro crescita monumentale. Le ville di Aurisina, in definitiva, appare improbabile che fossero solo semplici residenze rurali, bensì appare decisamente più concreto che fossero i centri nevralgici di una più sofisticata filiera produttiva, che dimostrano la capacità imprenditoriale dell’élite romana di diversificare i propri investimenti e di applicare un modello gestionale razionale ed efficiente, quello della villa, per trasformare le risorse geologiche del territorio in un potente motore di ricchezza, prestigio e potere.

FONTI

https://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2015-332.pdf

https://slori.splet.arnes.si/files/2018/06/I-romani-sul-Carso-tra-Aurisina-e-Duino.pdf

https://www.mladina.si/media/objave/dokumenti/2014/11/21/kras_in_rimljani.pdf

http://www.societastudiromani.it/wp-content/uploads/2021/11/Studi-Romani-3-4-2012.pdf (pp. 433-434)

https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/OAI/Publikationen/Ergaenzungshefte/Ergh-17-screen.pdf (Capitolo sull’organizzazione delle cave)

https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1987_act_99_1_3093

http://www.bretschneider-online.it/pdf/3-89706-917-2.pdf

https://journals.openedition.org/gallia/1615

https://core.ac.uk/download/pdf/148679468.pdf

https://hrcak.srce.hr/file/290885