1922 – 1925

Il Tempio di San Sebastiano a Mantova, un’opera cardinale del Rinascimento italiano, fu commissionato nel 1460 da Ludovico II Gonzaga all’architetto Leon Battista Alberti. Il progetto, seppur mai completato secondo le intenzioni originali e successivamente rimaneggiato, si configurò come una delle prime espressioni compiute dell’architettura neoclassica e neocinquecentesca di matrice albertiana. La sua pianta a croce greca inscritta in un quadrato e le sue proporzioni armoniose furono un modello per la futura architettura occidentale.

L’edificio, dopo secoli di abbandono, visse una seconda vita all’inizio del XX secolo. Tra il 1922 e il 1925, il tempio fu sottoposto a un profondo restauro condotto dall’ingegnere Andrea Schiavi per trasformarlo in un sacrario per i caduti della Prima Guerra Mondiale, un famedio. Questo intervento, sebbene volto a salvaguardare la struttura, ne alterò significativamente le linee originali, modificando le aperture, ricostruendo l’intera volta e le sue basi di sostegno.

L’edificio, dopo secoli di abbandono, visse una seconda vita all’inizio del XX secolo. Tra il 1922 e il 1925, il tempio fu sottoposto a un profondo restauro condotto dall’ingegnere Andrea Schiavi per trasformarlo in un sacrario per i caduti della Prima Guerra Mondiale, un famedio. Questo intervento, sebbene volto a salvaguardare la struttura, ne alterò significativamente le linee originali, modificando le aperture, ricostruendo l’intera volta e le sue basi di sostegno.

Per questa monumentale opera di restauro, la Cava Romana fornì il Marmo di Aurisina che venne scelto proprio per l’ormai noto prestigio e per la sua capacità di conferire solidità e un senso di sacralità al nuovo compito dell’edificio. La pietra di Aurisina fu utilizzata per le nuove opere strutturali e decorative, fondendosi con la struttura più antica e garantendo la coerenza materica che il restauro si proponeva di ottenere. Nonostante le modifiche alla struttura originale, la scelta di un materiale di altissima qualità testimonia l’intenzione di creare un monumento che, pur guardando al futuro, restasse saldamente radicato nella storia e nella tradizione italiana.

Oggi, il Tempio di San Sebastiano, pur conservando la sua originaria impostazione albertiana, si presenta come un’opera stratificata, dove la magnificenza rinascimentale si fonde con la solennità delle forme e dei materiali voluti dal restauro novecentesco. L’opera è tutt’ora presente ed è ancora visibile la commessa che venne fatta all’epoca in pietra di Aurisina.

L’Edicola Goldfinger, situata nel Cimitero Monumentale di Milano, rappresenta un notevole esempio di architettura funeraria moderna, in cui la scelta del materiale è intrinsecamente legata al concetto di eternità e memoria. L’opera, progettata dall’architetto Luigi Perrone di San Martino e realizzata tra il 1926 e il 1928, si distingue per la sua severità classica e l’impiego di una scultura di Giannino Castiglioni che ne arricchisce il portale in bronzo.

L’Edicola Goldfinger, situata nel Cimitero Monumentale di Milano, rappresenta un notevole esempio di architettura funeraria moderna, in cui la scelta del materiale è intrinsecamente legata al concetto di eternità e memoria. L’opera, progettata dall’architetto Luigi Perrone di San Martino e realizzata tra il 1926 e il 1928, si distingue per la sua severità classica e l’impiego di una scultura di Giannino Castiglioni che ne arricchisce il portale in bronzo.

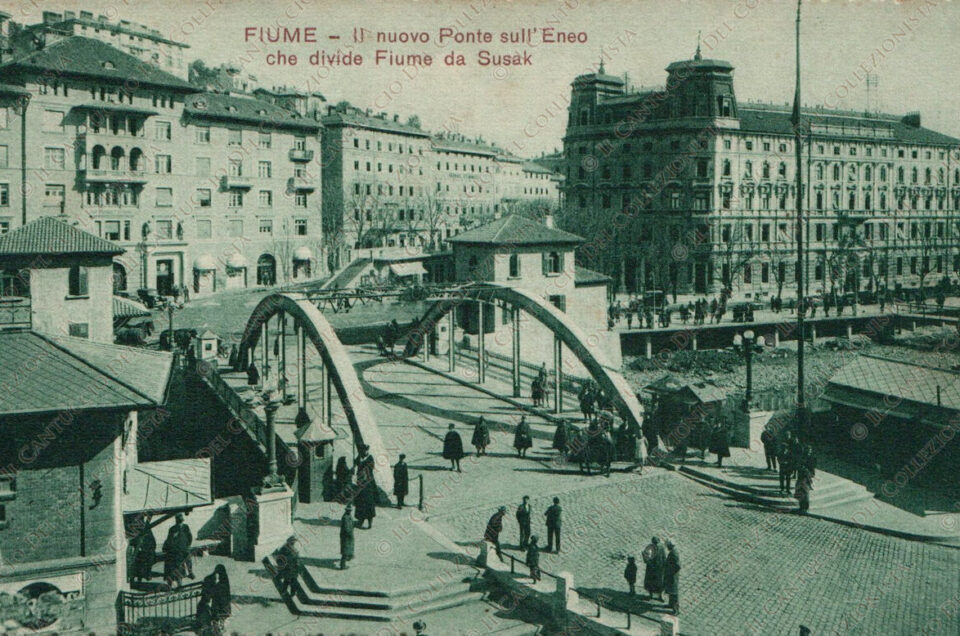

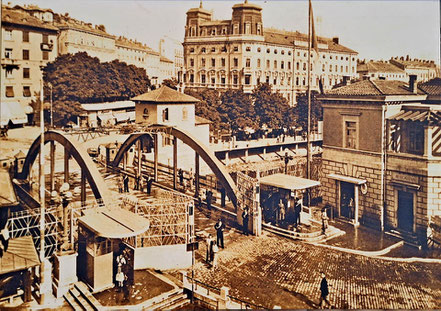

Nel contesto geopolitico denso di tensioni degli anni Venti del Novecento, il ponte eretto nel 1927 sul fiume Eneo assunse un ruolo che trascendeva la sua mera funzione infrastrutturale. Posto a dividere e al contempo a unire le città di Fiume, allora annessa al Regno d’Italia, e Sussak (Sušak), nel Regno di Jugoslavia, l’opera divenne un potente simbolo della frontiera e delle complesse dinamiche che definivano il confine orientale italiano. La realizzazione di questa struttura, carica di valenze simboliche, vide la partecipazione determinante della Cava Romana, che fornì il prestigioso Marmo di Aurisina per la sua costruzione, sotto la guida dell’allora Amministratore delegato, Giulio Villa-Santa. La scelta di un materiale di tale pregio non fu casuale, ma rispondeva all’esigenza di conferire solidità, durabilità e un’impronta estetica monumentale a un punto di passaggio così significativo.

Nel contesto geopolitico denso di tensioni degli anni Venti del Novecento, il ponte eretto nel 1927 sul fiume Eneo assunse un ruolo che trascendeva la sua mera funzione infrastrutturale. Posto a dividere e al contempo a unire le città di Fiume, allora annessa al Regno d’Italia, e Sussak (Sušak), nel Regno di Jugoslavia, l’opera divenne un potente simbolo della frontiera e delle complesse dinamiche che definivano il confine orientale italiano. La realizzazione di questa struttura, carica di valenze simboliche, vide la partecipazione determinante della Cava Romana, che fornì il prestigioso Marmo di Aurisina per la sua costruzione, sotto la guida dell’allora Amministratore delegato, Giulio Villa-Santa. La scelta di un materiale di tale pregio non fu casuale, ma rispondeva all’esigenza di conferire solidità, durabilità e un’impronta estetica monumentale a un punto di passaggio così significativo. Il Marmo di Aurisina, con la sua nota resistenza e la sua estetica imponente, era il materiale ideale per materializzare la presenza e il prestigio italiano su un confine di recente definizione, trasformando un semplice ponte in un vero e proprio monumento di frontiera. Sebbene non sia nota la figura dell’architetto progettista, l’opera si impose nel paesaggio urbano come una testimonianza tangibile della storia e della politica di quel tempo, immortalata in numerose cartoline storiche. Il destino del ponte fu tuttavia indissolubilmente legato agli sconvolgimenti del secondo conflitto mondiale, durante il quale venne distrutto, cancellando così un simbolo fisico di quella storica divisione. Negli anni successivi, la struttura fu ricostruita e ampliata utilizzando materiali moderni come l’asfalto, per rispondere alle nuove esigenze viabilistiche. Tuttavia, una traccia tangibile di quella storica costruzione sopravvive ancora oggi. Le pietre di Aurisina, impiegate per il contenimento laterale dell’alveo del fiume su cui poggiava la struttura, sono tuttora visibili su entrambe le sponde. Questi resti, che hanno resistito al tempo e alle distruzioni belliche, si offrono come una silenziosa ma eloquente testimonianza della qualità e della resilienza del materiale fornito dalla Cava Romana, un frammento di storia che continua a raccontare il suo passato in un contesto urbano profondamente mutato.

Il Marmo di Aurisina, con la sua nota resistenza e la sua estetica imponente, era il materiale ideale per materializzare la presenza e il prestigio italiano su un confine di recente definizione, trasformando un semplice ponte in un vero e proprio monumento di frontiera. Sebbene non sia nota la figura dell’architetto progettista, l’opera si impose nel paesaggio urbano come una testimonianza tangibile della storia e della politica di quel tempo, immortalata in numerose cartoline storiche. Il destino del ponte fu tuttavia indissolubilmente legato agli sconvolgimenti del secondo conflitto mondiale, durante il quale venne distrutto, cancellando così un simbolo fisico di quella storica divisione. Negli anni successivi, la struttura fu ricostruita e ampliata utilizzando materiali moderni come l’asfalto, per rispondere alle nuove esigenze viabilistiche. Tuttavia, una traccia tangibile di quella storica costruzione sopravvive ancora oggi. Le pietre di Aurisina, impiegate per il contenimento laterale dell’alveo del fiume su cui poggiava la struttura, sono tuttora visibili su entrambe le sponde. Questi resti, che hanno resistito al tempo e alle distruzioni belliche, si offrono come una silenziosa ma eloquente testimonianza della qualità e della resilienza del materiale fornito dalla Cava Romana, un frammento di storia che continua a raccontare il suo passato in un contesto urbano profondamente mutato.

L’approccio progettuale di Berlam, che affida al Marmo di Aurisina il compito di elemento fondante, stabilisce un interessante parallelismo con un’altra celebre architettura triestina: il Castello di Miramare. Anche nel castello asburgico, infatti, il basamento e il piano più basso furono realizzati con il medesimo pregiato materiale. In entrambi i casi, l’uso del Marmo di Aurisina alla base non solo fornisce una fondazione solida e resistente, ma crea anche una magnifica fusione visiva con i materiali impiegati nei livelli superiori. A Miramare come nel Faro, questa pietra compatta e resistente funge da nobile “piede” che connette l’edificio alla terra, permettendo alle architetture sovrastanti di svilupparsi con slancio e leggerezza. Berlam, dunque, reinterpreta una lezione già consolidata nel grande patrimonio architettonico locale, dimostrando come il Marmo di Aurisina sia il materiale d’elezione per conferire alle opere non solo bellezza e prestigio, ma anche quella forza strutturale indispensabile per sfidare il tempo.

L’approccio progettuale di Berlam, che affida al Marmo di Aurisina il compito di elemento fondante, stabilisce un interessante parallelismo con un’altra celebre architettura triestina: il Castello di Miramare. Anche nel castello asburgico, infatti, il basamento e il piano più basso furono realizzati con il medesimo pregiato materiale. In entrambi i casi, l’uso del Marmo di Aurisina alla base non solo fornisce una fondazione solida e resistente, ma crea anche una magnifica fusione visiva con i materiali impiegati nei livelli superiori. A Miramare come nel Faro, questa pietra compatta e resistente funge da nobile “piede” che connette l’edificio alla terra, permettendo alle architetture sovrastanti di svilupparsi con slancio e leggerezza. Berlam, dunque, reinterpreta una lezione già consolidata nel grande patrimonio architettonico locale, dimostrando come il Marmo di Aurisina sia il materiale d’elezione per conferire alle opere non solo bellezza e prestigio, ma anche quella forza strutturale indispensabile per sfidare il tempo.